Saïrati est une pionnière de la libération de la parole à Mayotte. En 2019, elle devient la première mahoraise à briser le tabou de l’inceste dans une société traditionnelle où le silence est imposé pour ne pas déshonorer la famille. Rencontre avec une femme puissante : « Nous sommes des survivant·es, on peut se relever, sourire, continuer à vivre, être un·e battant·e, une personne puissante. ».

Abonné·e de Mediapart

Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.

Sommaire

- Introduction

- Mayotte, entre richesse culturelle et pauvreté économique

- La violence sexuelle

- Lutte féministe et pour le droit des enfants

- Pour aller plus loin

.

1. Introduction

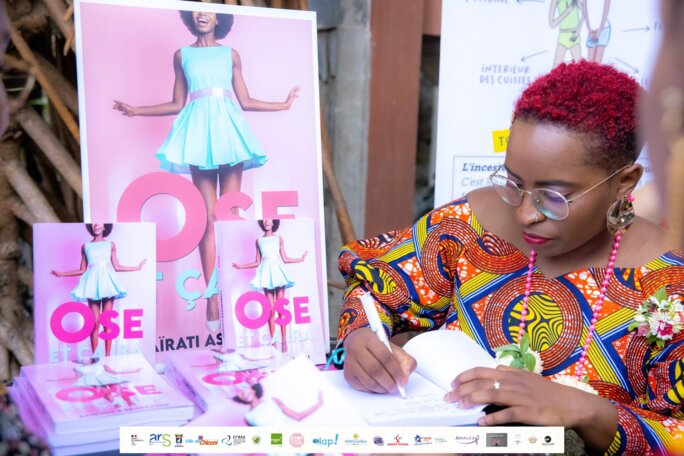

Pour ce nouveau billet, je reçois Saïrati Assimakou. Elle s’est fait connaître le 24 janvier 2019 en publiant sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle témoigne à visage découvert de l’inceste qu’elle a subi durant sa petite enfance. En l’espace de 5 jours, son témoignage est visionné environ 12 000 fois. Par ce geste, elle devient la première mahoraise à briser le tabou de l’inceste dans une société traditionnelle où le silence est imposé pour ne pas déshonorer la famille. L’année suivante, elle crée son association, “Souboutou Ouhédzé Jilaho_Ose libérer ta parole”, pour aider les victimes et leurs proches sur l’île de Mayotte. Dans un département où l’on considère que 68 000 mineur.e.s sont possiblement victimes de violences sexuelles, dont 30 000 dans la sphère familiale, la protection de l’intégrité physique et psychique des enfants est un sujet fondamental à Mayotte. Rencontre avec Saïrati survivante de l’inceste. Les phrases entre crochets [] sont des notes de l’auteur pour préciser quelque chose.

.

2. Mayotte, entre richesse culturelle et pauvreté économique

Pour commencer Saïrati, pourrais-tu nous parler de Mayotte pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce département ?

« Mayotte est une petite île située dans l’Océan Indien, au nord de Madagascar. Elle détient une spécificité culturelle. C’est une société qu’on pourrait dire communautaire qui trouve sa richesse culturelle dans les influences africaines, malgaches, aujourd’hui occidentales. Les langues parlées sont le shimaoré et le kibushi ; ce sont les langues « du cœur », le français étant une langue d’adoption. C’est un département qui a besoin de beaucoup d’écoute de la part de l’Etat français. Notamment au niveau du développement institutionnel et administratif, surtout pour accompagner la jeunesse [50 % de la population mahoraise a moins de 18 ans – note de l’auteur], et au niveau du soutien financier. »

.

Comme tu l’as exprimé, la société mahoraise détient une spécificité culturelle. En effet, elle est basée sur un système matrilocale à filiation matrilinéaire, c’est-à-dire que la transmission de l’héritage et des biens matériels suivent le lignage féminin. Par exemple, traditionnellement, la femme hérite des terres, c’est à l’homme de vivre chez elle après le mariage et qui doit partir après le divorce. C’est pourquoi, certaines personnes considèrent que Mayotte est une société matriarcale. Tu contestes clairement cette position en affirmant que la domination masculine est parfaitement ancrée dans la société mahoraise, peux-tu nous l’expliquer ?

« En effet, traditionnellement ce sont les femmes qui héritent des terres et des maisons en cas de divorce. De plus, elles obtiennent quasiment toujours la garde des enfants. Or, ceci engendre un grand nombre de femmes seules et isolées. En fait, tout est fait pour que les femmes soient les seules responsables du devenir des enfants alors que ça se fait à deux. Donc premièrement, c’est à partir de cette inégalité dans l’éducation des enfants que je m’appuie pour dire que notre société n’est pas matriarcale. La domination masculine à toute sa place. Par exemple, 90 %, si ce n’est plus, de la sphère politique mahoraise est composée d’hommes. Dans le quotidien, c’est à la femme de s’occuper de l’homme, d’être là pour ses besoins, sa parole est plus légitime et respectée. Ces exemples traduisent bien le côté patriarcal de la société. ».

.

3. Sur la violence sexuelle

La violence sexuelle est l’une des composante les plus destructrices de la domination masculine. Dans ton ouvrage, tu écris que tu as subi des violences incestueuses de la part de ton géniteur jusqu’à l’âge de 6-7 ans. Ma première question est d’ordre langagière : pourquoi utiliser le terme de géniteur ?

« J’emploie le terme géniteur car j’estime qu’un père doit être une personne qui éduque son enfant, qui lui transmet l’amour, des choses saines pour son enfant, comme le fait actuellement le père de mon enfant. A partir du moment où l’on détruit l’enfant par l’inceste, je considère qu’il n’a plus sa place en tant que père, en tout cas, pour mon histoire personnelle. »

.

Tu me disais avant l’interview que le terme inceste n’existait pas en shimahorais, il est donc difficile de définir une violence sans mot

« Oui, il y a un certain mot qui n’existe pas. La langue mahoraise est une langue imagée qui traduit une situation. Pour le cas de l’inceste il n’y a pas d’images, donc pas de mot. On dirait plutôt une « personne a couché avec une personne qui lui est interdite », mais cette image est complexe et floue. Qu’est-ce qu’une personne interdite ? C’est subjectif. Un enfant, certes, mais une personne interdite peut aussi être une belle-sœur, n’importe quel individu d’une relation extraconjugale, ou dans une dimension religieuse, entre personnes non-mariées. Juste avant, j’ai parlé du terme « géniteur » en français. Ce mot n’existe pas non plus en shimahorais. Ce terme serait même une hérésie pour un mahorais. »

.

L’inceste est une violence sexuelle qui a ses spécificités, que ce soit dans la nature de l’agression mais encore en termes de conséquences sur l’enfant. Peux-tu nous en dire plus ?

« C’est assez compliqué comme émotions et ressentis. Dans le cas de l’inceste, bien souvent, on aime profondément la personne qui nous fait du mal. Je sais que c’est paradoxal, mais même si l’enfant que j’étais souffrait des choses que son bourreau lui faisait subir, en même temps, il lui était encore très attaché car il avait noué une relation de confiance. Ces émotions contradictoires produisent des conséquences négatives sur notre possibilité de parler, mais aussi simplement de prendre conscience de ce qu’on a vécu. Par exemple, on répète tellement qu’un père ne peut pas agresser sexuellement ses enfants, que c’est notre imagination, que je me demandais adolescente si j’avais vraiment vécu cela. La société met tellement notre parole en doute qu’on doute de soi-même et de ce qu’on a vécu. Mais jamais un enfant ne ment sur des actes sexuels produits sur son corps. De plus, quand on parle d’inceste, c’est aussi le possible rejet de la famille, encore plus dans une société communautaire ou traditionnelle. Ce n’est pas l’agresseur qui est rejeté mais sa victime. Est-ce qu’un enfant ou un adolescent est préparé à subir ce rejet là ? La réponse est non ! Aucun être humain n’est préparé à cela.. »

.

Dans le cas de l’inceste, quelles sont les causes qui empêchent les personnes de parler ?

« C’est une addition de plusieurs choses. Premièrement, il y a la peur. L’enfant se retrouve face à une personne qu’il aime, donc il n’a pas envie de lui faire du mal. Par exemple, quand j’ai parlé pour la première fois des agressions incestueuses à un membre de la famille, il m’a répondu que je devais garder le silence sinon “mon papa” [mot affectueux à ne jamais prononcer dans les cas d’inceste] aller partir en prison. Donc, on fait porter sur les épaules d’un enfant de 8 ou 9 ans, la responsabilité d’envoyer son parent derrière les barreaux. De plus, quand on te dit de ne pas parler, il faut comprendre que c’est une adulte qui te le demande, l’enfant étant dépendant de lui, il l’écoute car il doit avoir raison. Mais il y a aussi la peur de l’agresseur car, dans mon cas, il a menacé de me tuer, moi, mais aussi ma mère, mes frères et sœurs. Dans l’esprit d’une enfant de 8 ans, c’est terrible. J’avais la culpabilité d’envoyer cet homme en prison, la peur de mourir ou de voir les autres mourir par ma faute. Mais surtout, la plus grande peur de l’enfant, est de se retrouver seul. »

.

Ton géniteur était quelqu’un de connu et apprécié à Mayotte, est-ce une raison qui ne favorisait pas ta prise de parole ?

« Mais totalement ! Je pense que si mon géniteur avait eu une mauvaise réputation, peut-être que parler aurait été un petit peu plus facile. Sauf que moi, j’étais en face de quelqu’un aimé par tous, respecté par tous, admiré sur l’Île car il chantait dans les festivités locales et les mariages. Pourtant, les gens savaient qu’il était aussi mauvais car il violentait ma mère. Depuis quelques années, il y a la polémique autour de la séparation de l’homme de l’artiste, ça me fait penser à mon géniteur, c’est ce qu’on a vécu dans la famille. »

.

En 2019, tu apprends que le pronostic vital de ton géniteur est engagé. Avant son décès, tu veux révéler à visage découvert ton histoire. Tu partages sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle tu témoignes des agressions incestueuses que tu as subis. Qu’est-ce que tu as ressenti après avoir mis en ligne ce témoignage et comment ont réagi tes proches ?

« Je ne me sentais pas la force de respecter le deuil traditionnel avec la famille avec ce qu’il m’a fait, et je ne pouvais plus garder ce secret traumatisant. J’enregistre la vidéo et je me dis « ne réfléchis même pas, poste là tout de suite ». Je prends mes anxiolytiques et je vais me coucher. Le lendemain matin, c’était terrible. Je recevais des dizaines voire centaines de notifications sur mon téléphone : des commentaires positifs ou négatifs, des témoignages de victimes en messages privés et d’autres qui m’insultaient. Ma famille m’a tout de suite demandé de retirer la vidéo mais elle était déjà sur plein de pages Facebook. Mes proches m’insultaient, m’accusaient de détruire la famille et de vouloir salir et tuer mon géniteur avec ma révélation. Ils n’ont pas compris ce témoignage comme une tentative pour moi de remettre un peu de justesse et d’équilibre dans mon histoire. J’ai beaucoup pleuré mais heureusement, j’étais soutenue à 100 % par ma mère, ma tante et le père de mon enfant.

Aujourd’hui, 5 ans plus tard, les relations avec la famille sont toujours tendues. On m’accuse toujours d’avoir tué mon géniteur. Or, lorsque j’apprends son décès, j’étais très mal. Il faut comprendre que dans l’inceste, un enfant reste attaché malgré tout à son agresseur. Donc moi, à son décès, je perds un père, pas forcément le « père » que j’ai eu, mais la représentation du père que j’aurais voulu avoir. Mais je perds aussi ce géniteur dont j’aurais voulu qu’il me dise au moins une fois « pardon », bien qu’il n’y ait pas de pardon assez grand pour ce type d’acte. Mais dans ce décès, il y a aussi l’ « enfant-victime » qui est violentée puisque celle-ci n’a pas eu le temps de porter l’acte en justice, même si j’en attendais pas grand-chose par la présence d’une justice patriarcale. Donc, l’enfant incesté est sujet à des ressentis différents et contradictoires : l’enfant qui pleure la représentation du parent, et l’enfant victime qui perd ses droits en justice. »

.

Au-delà de ta famille, quelles réactions a suscité ta vidéo sur Mayotte ?

« J’ai été particulièrement surprise. Je ne m’attendais pas à avoir autant d’écoute de la part de la population et de la jeunesse mahoraise en particulier. Toute ma vie j’ai entendu des discours qui relativisaient ou excusaient la violence sexuelle comme « elle l’a cherché », « elle était consentante ». Par exemple, il y avait des commentaires sur ma vidéo comme « elle n’a jamais caché ses formes » ou encore « elle était toujours en petite culotte chez elle », alors que l’on parle d’une petite fille de moins de six ans ! Des paroles servant à justifier ou à excuser le comportement de l’agresseur.

.

Sans relativiser la difficulté pour les victimes de violences sexuelles en métropole de parler et de témoigner, tu écris dans ton livre qu’il est encore plus difficile de le faire à Mayotte ? Peux-tu nous en dire plus ?

« C’est un ressenti purement personnel, j’en donnerais plusieurs raisons. La première, c’est que le processus de libération de la parole sur l’inceste est plus récente à Mayotte. La première victime métropolitaine qui a parlé d’inceste sur l’espace public est Eve Thomas, le 2 septembre 1986 à la télévision, soit il y a 33 ans. Nous, à Mayotte, on commence seulement ce chemin, c’est 33 années de différence. Deuxièmement, même si en métropole il y a plein de choses qui ne vont pas, comme le montrent sans cesse les militants féministes et de la protection de l’enfance, à Mayotte on est seulement aux prémices de ce que doivent être l’accompagnement et la lutte contre les violences sexuelles. C’est extrêmement compliqué d’accompagner les victimes, que ce soit au niveau médical, thérapeutique, social, au logement et aux droits en justice. Il y a beaucoup moins d’associations et d’institutions qui permettent de les accompagner.

Le dernier point est le poids de la famille et celui de la société. A Mayotte, il faut protéger le « ouchewo wa dago », c’est-à-dire l’honneur de la famille. Bien plus qu’en Europe, Mayotte est traversée par une culture familiariste, la famille étant le pilier de la société. Il ne faut pas salir et si la victime refuse l’injonction du silence, c’est elle qui se retrouve exclue. Le poids de la société est aussi contraignant. Une victime qui parle est déshonorée. Ceci est dû au fait que la question du corps et de la sexualité sont très tabous à Mayotte. Par exemple, la virginité est encore sacralisée dans de nombreuses familles. Lorsqu’une jeune fille se marie, la mère demande souvent à sa fille si elle est encore vierge. Bien sûr, la société mahoraise évolue sur cette question, mais cette sacralisation est toujours présente. Et quand la jeune fille est vierge, certaines familles traditionnelles pratiquent encore le drap blanc, une pratique réelle et niée dans la société. Pour moi, toutes ces raisons citées ne favorisent pas les victimes à témoigner. »

.

Pour finir sur cette partie de ton parcours, avant de parler de ton militantisme associatif, tu commences ton ouvrage avec une lettre à ton fils. A écouter certains lecteurs ou lectrices, c’est la partie du livre la plus émouvante. Tu lui parles des valeurs fondamentales que tu voudrais lui transmettre comme l’amour et le sens de la justice. Je voudrais te demander quel a été l’impact de sa naissance sur ta vie et ton processus de résilience ?

« Sa naissance est un tournant dans ma vie. Pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que je devais protéger quelqu’un. Pourtant, au début c’était très difficile. A la maternité, je me suis demandé : « mais comment je vais pouvoir être une mère, protéger cet enfant alors que je n’ai pas réussi moi-même à me protéger ? Comment lui transmettre l’amour et le sens de la justice alors que je ne l’applique pas sur moi ? ». Je ne me sentais pas digne d’être sa mère. C’est une infirmière qui est venue sauver cette relation, elle m’a dit : « je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre vie, mais quoi qu’il en soit, cet enfant n’a rien demandé, et il peut être le remède pour vous sauver de plein de choses ». C’est à ce moment que je me suis questionnée sur comment je pouvais libérer ma parole, comment témoigner. »

.

4. Lutte féministe et pour le droit des enfants

Maintenant, je voudrais que l’on discute sur ton engagement pour la cause de la protection de l’enfance et du féminisme. Pour résumer à nos lecteurs et lectrices, le 24 janvier 2019, tu mets en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux où tu témoigne pour la première fois à visage découvert de l’inceste que tu as subi, soit deux ans avant #metooinceste. En mars 2019, tu crées la page Facebook “Souboutou Ouhédzé Jilaho_Ose libérer ta parole” et un an plus tard, en octobre 2020 l’association du même nom. Quelle est la finalité de la création de cette page facebook ?

« En fait, je recevais énormément de messages sur mon Facebook personnel, témoignages ou insultes. C’était compliqué à gérer. Donc j’ai créé une page spécifique, c’est une vitrine pour que les victimes puissent témoigner, mais aussi pour que je puisse raconter les différentes étapes de ma vie qui m’ont amenée à être cette femme que je suis. Et puis, il faut comprendre aussi que je suis une personne noire, et c’est vrai qu’il y a peu de victimes noires qui témoignent sur l’espace public. Cette question de la représentativité a été compliquée pour moi quand j’étais enfant. Je n’avais pas de figure similaire qui m’encourageait à parler, c’est aussi l’une des raisons qui m’ont poussée à prendre la parole publiquement, à visage découvert. Par exemple, à l’école, je me rappelle qu’on avait eu une campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles, mais dans la vidéo la victime était blanche, blonde aux yeux bleus. J’étais très triste pour elle mais je n’arrivais pas à faire complètement le lien avec moi, pourtant victime d’inceste. Qu’on soit d’accord, je ne veux pas être une représentante des victimes noires, mais juste montrer que la prise de parole est possible en tant que personne noire et à plus forte raison en tant que mahoraise. »

.

Comment s’est déroulée la création de ton association ? Pour quelles raisons et quelles sont ses missions ?

« En fait, à force de poster des témoignages et de me raconter sur cette page, j’ai eu l’idée de créer une association pour aller plus loin que la lutte contre les violences sexuelles. Je voulais être sur le terrain, être au plus proche des victimes, des familles, des institutions, des représentants religieux, donc au début, l’association a été créée pour faire entendre plus fort la cause des victimes à Mayotte. Aujourd’hui, c’est une association qui conseille, accompagne et oriente vers des partenaires adaptés en fonction du besoin de la personne ».

.

Depuis 2020, quelles sont les actions que vous avez menées et comment ont-elles été accueillies à Mayotte ?

.

« Depuis 2019, de nombreuses choses ont été réalisées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le territoire local : campagnes de sensibilisation, séminaires, mais aussi la réalisation de la première marche blanche pour les victimes de violences sexuelles.

Nous avons mis en place cette manifestation pour leur dire qu’elles n’étaient pas seules, mais elle a aussi pour but de montrer aux agresseurs que maintenant, les femmes et les enfants de Mayotte ne se tairont plus. Pour cette mobilisation, environ 300 personnes étaient présentes, des associations et le sous-préfet de l’époque. Si pour la métropole ce chiffre peut paraître faible, dans le contexte de Mayotte et pour une première, c’est vraiment encourageant ! Nous avons également mis en œuvre des actions de prévention et de formation dans les établissements scolaires et le personnel associatif. On essaye aussi de travailler avec les fundis, qui sont les maîtres coraniques sur l’Île pour les inciter à prendre position [95 % des mahorais sont musulmans, et il y a beaucoup d’écoles coraniques sur l’île, déclarées ou non]. Par leurs fonctions, ils ont une grande estime et une grande écoute sur l’Île, donc on essaie de les mobiliser pour qu’ils prennent leur place dans ce combat contre les violences sexuelles. »

.

Quels sont les projets futurs de l’association ?

« Il y a plusieurs projets prévus pour l’été 2024. Il y a la sortie de plusieurs outils pédagogiques à destination des enfants, des parents, mais aussi des professionnels comme les enseignants. On désire traiter la question des violences sexuelles, mais aussi de l’amour et de la sexualité car à Mayotte, le corps et la sexualité restent des sujets tabous. Ainsi, on est en train de produire des outils ludiques comme des jeux de cartes, des activités d’éducation sexuelle pour permettre à la jeunesse de mieux connaître leur corps, ses droits, et le comportement à avoir envers le corps d’autrui. Car si mon corps a des droits, celui des autres aussi. On construit aussi des activités en fonction d’autres thématiques comme la Justice mais encore sur la culture mahoraise. C’est-à-dire comment la société mahoraise perçoit la sexualité et le corps par rapport à ce que dit la loi. Pour être plus clair, je vais prendre un exemple.

Traditionnellement, un grand-père a le droit de toucher les seins de sa petite-fille lorsqu’elle est enfant en lui disant : « Tu es ma femme ». C’est considéré comme un « jeu » et les adultes autour en rigolent et disent à l’enfant qu’il n’y a rien de mal, que c’est juste un jeu. Souvent, la première réaction de la petite-fille est de se refermer sur elle-même car elle ne veut pas qu’on touche son corps. Le problème qui se pose ici est que, premièrement, on a pas respecté les droits de l’enfant puisque c’est une agression sexuelle ; deuxièmement, le message transmis par les adultes est que « l’enfant n’a pas de droit sur son corps, l’adulte fait ce qu’il veut ». Pour finir, on va renouveler la marche blanche car c’est un moment fédérateur. On va essayer de la faire chaque année, sauf que l’année dernière, on a privilégié la sortie de mon livre car c’est aussi un outil important pour les institutions scolaires et associatives, ainsi que pour les victimes. »

.

A Mayotte, les mineur.e.s composent 50 % de la population, la question de l’enfance est donc centrale. Selon le tissu associatif local, environ 68 000 enfants sont des victimes potentielles de violences sexuelles dont 30 000 dans la sphère familiale, soit 25 % de la population vivant à Mayotte. Face à ce constat, quelles sont les priorités à mettre en place sur l’île pour protéger les enfants ?

« La principale réponse qui me vient à l’esprit pourrait être mal reçue : c’est un accompagnement financier de l’île. Il faut que l’Etat français accepte enfin de considérer Mayotte comme ce qu’elle est, pour sa spécificité – comme les autres DROM -, la réalité mahoraise n’est pas la même qu’en métropole. Les subventions pour le développement des institutions mahoraises sont bien trop faibles. Sur la protection de l’enfance ou l’aide aux victimes en général, il y a trop peu d’institutions d’écoute et d’accompagnement. Par exemple, on a pas de maison des femmes, le CIDFF est récent et son budget est tellement faible que les actions s’en ressentent malgré toutes leurs bonnes volontés . Il y a des études sur les violences sexuelles en métropole, mais pas pour Mayotte. Donc non, on n’est pas un département comme un autre. Est-ce que la métropole connaît des coupures d’eau ? Aujourd’hui, ça fait deux mois que les mahorais n’ont plus d’eau courante, les enfants ne vont pas à l’école pour cette raison, et lorsqu’ils y vont, les écoles sont tellement surchargées qu’ils n’ont cours que le matin ou l’après- midi. Est-ce qu’en métropole on accepterait cela ? Donc l’Etat français doit prendre ses responsabilités en prenant en compte le territoire de Mayotte pour ce qu’il est, avec ses spécificités institutionnelles, sociales et culturelles.»

.

Quels conseils peux-tu donner pour aider une personne qui connaît une victime de violence sexuelle, quels comportements adoptés ?

« La première chose est de ne surtout pas se mettre à la place d’un professionnel. On est l’ami.e, le parent, le proche, en qui la personne à confiance. Donc la première chose, c’est d’écouter sans interrompre, sans juger, ni remettre en cause le témoignage. Dire « je te crois » est la phrase qui peut sauver une vie. Il ne faut pas non plus essayer de poser trop de questions car on peut facilement faire culpabiliser, sans le vouloir, la victime. La deuxième chose est de ne pas se mettre à sa place, genre « si moi j’étais toi, je… ». Personne ne peut se mettre à la place d’une personne victime de violences sexuelles. Ensuite, il est important de proposer une aide extérieure : un professionnel, un collectif de femmes, une association, peu importe, mais c’est à la victime de décider. Il ne faut pas la bousculer ni vouloir faire « son bien » à sa place. »

Saïrati Assimakou – Association Souboutou Ouhédzé Jilaho –

.

Pour terminer, aurais-tu un mot pour la société mahoraise et pour les victimes de violences sexuelles ?

Pour la société mahoraise, on est dans une période d’éveil des consciences. J’ai beaucoup d’espoir en cette société, en cette jeunesse. Puis, aux personnes victimes, qu’elles ne sont pas seules. La lutte se fait aussi de manière collective. Il faut se défaire de la honte, ce sentiment ne doit pas reposer sur nos épaules mais sur celles des agresseurs.

« Je voudrais ajouter une chose sur le mot victime. Il ne faut surtout pas emprisonner les personnes dans ce statut. Certes, on a été victimes, il faut le dire et l’accepter, mais ce n’est pas une figure éternelle. Tu dois être autre chose, ce que tu veux être et devenir, sinon c’est laisser à l’agresseur plus de place. Je les encourage donc à essayer, à leur rythme, c’est important pour la résilience, pour réussir à continuer à vivre malgré le traumatisme. Nous sommes des survivant.e.s, on peut progressivement se relever, sourire, continuer à vivre, être un.e battant.e, une personne puissante. »

.

5. Pour aller plus loin

- Reportage de FranceInfo d’Outre-mer sur les préparatifs de la semaine de prévention contre les violences sexuelles de l’association ;

- Témoignage de Sairati, reportage France Info d’Outre-mer ;

- Interview pour Kweli (lien Facebook ou site CRI ABD

- Lien de la page Facebook de l’association : Ose et ça ira

- Mail : oseliberertaparole@gmail.com

- Acheter le livre : https://www.fnac.com/a17676814/Sairati-Assimakou-Ose-et-ca-ira

J’ai vécu une belle union avec mon mari et nous avons partagé bonheur, chaleur et amour véritable. Nous avons vécu ensemble pendant dix ans et avons eu deux enfants. Il y a quelques mois, nous avons commencé à avoir des problèmes incessants et des disputes incessantes. La maison était pleine de tristesse et mes enfants pleuraient sans cesse de nous voir nous disputer sans cesse. Il a fini par partir et nous a coupé tout contact avec lui. J’ai tout essayé pour le récupérer, car je l’aimais tant, mais en vain. Le Dr SUNNY est venu à mon secours lorsque je l’ai contacté et m’a révélé qu’une femme était à l’origine de nos problèmes : elle contrôlait mentalement mon mari avec des sorts de magie noire, juste pour l’éloigner de moi et de mes enfants. Il a promis de m’aider, ce qu’il a fait si je suivais ses instructions. Mon mari a été purifié du sortilège, il a récupéré et est revenu à la maison et nous nous sommes réconciliés. Nous vivons à nouveau heureux ensemble. Le Dr SUNNY peut vous aider aussi. Contactez-le par e-mail dès maintenant. drsunnydsolution1@gmail.com ou envoyez-lui un SMS via WhatsApp : +2348082943805