Le Musée de l’histoire de l’immigration, à Paris, montre, à travers une riche exposition, comment l’artiste a été maltraité par l’Etat français et ses administrations.

En sortant de l’exposition « Picasso l’étranger », la réflexion qui vient à l’esprit n’est pas : « Pourquoi cette manière de regarder l’artiste le plus connu du XXe siècle ? », mais « Pourquoi maintenant seulement, presque un demi-siècle après sa mort ? ». Serait-il encore aujourd’hui malséant de dire combien Picasso (1881-1973) a été longtemps maltraité par l’Etat français et ses administrations ?

Les faits sont pourtant simples : né en Espagne, ayant accompli la quasi-totalité de son œuvre en France, Picasso demeure néanmoins jusqu’à sa mort un émigré qui n’a jamais obtenu la nationalité française. Elle lui est refusée jusqu’à la seconde guerre mondiale. Après, elle ne lui est plus guère utile. Sa célébrité, sa fortune et jusqu’à ses accointances avec le communisme en font désormais une star. Les musées français, qui l’ont ignoré jusque-là, lui font la cour pour recevoir des dons, et le film d’Henri-Georges Clouzot Le Mystère Picasso reçoit le Prix spécial du jury au Festival de Cannes, en 1956. A ce moment-là, le problème de son statut administratif ne se pose plus.

Archives policières, fiscales…

Mais avant ? Le sujet est traité avec clarté dans l’exposition conçue par l’historienne Annie Cohen-Solal et dans le livre qu’elle publie simultanément, Un étranger nommé Picasso (Fayard, 748 pages, 28 euros). L’un et l’autre suivent l’ordre chronologique. L’un et l’autre se fondent sur une anthologie d’œuvres et sur une quantité impressionnante d’archives.

Les œuvres sont, pour certaines, très connues : la célébrissime Fillette à la corbeille fleurie, de 1905, et le non moins illustre Homme à la mandoline, de 1911. D’autres le sont moins, paysages d’un artiste réputé peu intéressé par ce genre, mais qui n’en est pas moins l’auteur de l’étonnamment lumineux Café à Royan – étonnamment, car peint en août 1940 – et de Fumées à Vallauris, de janvier 1951, où transparaissent les géométries de son cubisme d’autrefois.

Dessins et gravures fixent des moments et des endroits de sa vie : Montrouge (Hauts-de-Seine) en 1917, la rue La Boétie en 1920, Fontainebleau (Seine-et-Marne) à l’été 1921, le manoir du Boisgeloup (Eure), à partir de 1930, les diverses résidences sur la Côte d’Azur ensuite. Cette biographie en images, qui finit au château de Vauvenargues (Bouches-du-Rhône), est la trame du récit.

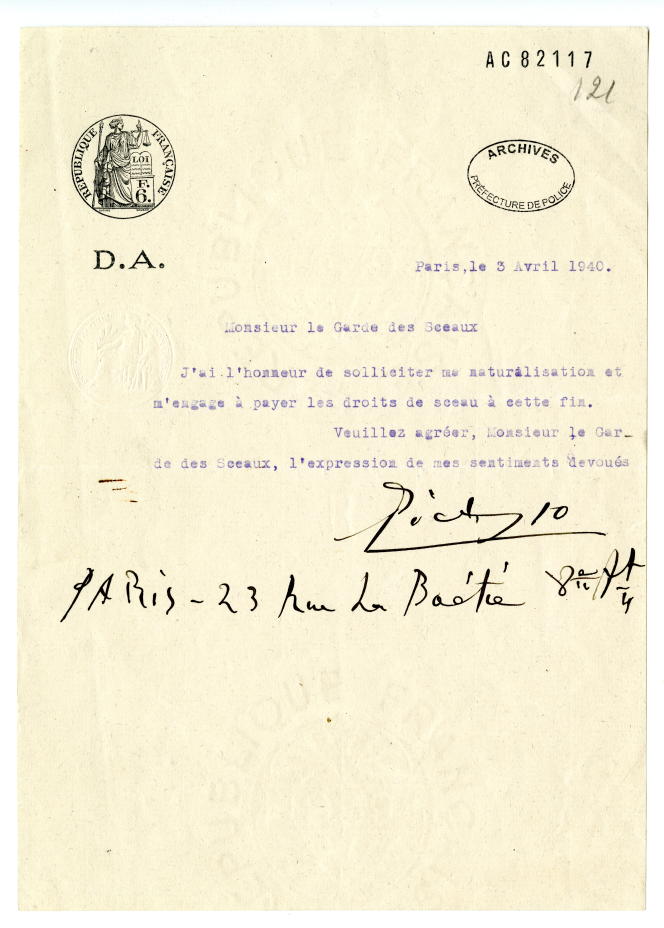

Sur ce canevas viennent s’attacher des objets bien plus humbles : des lettres en quantité, à la main ou à la machine, en espagnol ou en français, et, surtout, des imprimés et des déclarations qu’il a fallu remplir, des rapports aux signatures mal lisibles. Ce sont les pièces du « dossier Picasso », recomposé en cherchant dans des archives administratives. Celles-ci sont de quatre types : policières, fiscales, bancaires et muséales. Si instructives soient celles qui relèvent des trois dernières catégories, elles ne peuvent rivaliser en intérêt avec les premières, car celles-ci montrent combien l’artiste est tenu, jusqu’à la Libération, pour suspect aux yeux des services de la Préfecture de police.

Ragots et soupçons

Il l’est dès son arrivée à Paris, parce que Montmartre est un quartier prolétaire, de mauvaise réputation politique depuis la Commune, et celui où vivent des compagnons anarchistes, de toutes nationalités. Ils sont espionnés par des mouchards, qui rapportent ragots et soupçons.

Ceux qu’ils ramassent ou inventent sur Picasso alimentent un rapport du 18 juin 1901, signé d’un commissaire nommé Rouquier. Pour lui, Picasso a deux torts : il est logé par un Catalan, Pedro Mañach, réputé anarchiste et violent, et il peint des mendiants, des saltimbanques et des filles « de mauvaise vie ». De tels motifs douloureux ne peuvent intéresser qu’un artiste hostile à l’ordre bourgeois, en déduit le commissaire, qui conclut que Picasso « partage les idées de son compatriote Mañach, qui lui donne asile. En conséquence, il y a lieu de le considérer comme anarchiste ». Cela, donc, en 1901.

Or, trente-neuf ans plus tard, le 7 mai 1940, ce rapport est cité dans la note qui refuse la nationalité française à l’artiste, dans des circonstances que la date suffit à indiquer : quelques semaines avant la soumission au IIIe Reich. On pourrait croire qu’il s’est passé tant d’événements entre-temps que ce soupçon d’anarchisme a disparu. Mais non.

Ni l’enrichissement considérable de l’artiste, mesuré aux loyers et impôts dont il s’acquitte, ni ses relations avec des collectionneurs de la meilleure société française et étrangère, ni sa réputation internationale ne suffisent aux yeux de l’enquêteur de la sûreté nationale. Ce sont plutôt des raisons supplémentaires de s’en défier, car ses « idées apparaissent acquises aux doctrines extrémistes », et il « fournissait des subsides au gouvernement républicain espagnol pendant la guerre civile ». Il lui a fait « parvenir plusieurs millions, paraît-il, par la vente de ses tableaux ; il aurait un contrat avec un marchand de tableaux nommé Rosenberg. » En mai 1940, l’auteur de la note n’écrit pas « le juif Rosenberg ». Trois mois plus tard, il n’aurait pas hésité.

Ce ne serait, au demeurant, pas la première fois que Picasso est pris dans le flux de la haine antisémite. N’a-t-il pas pour ami Max Jacob et pour galeriste Daniel-Henry Kahnweiler ? Ne serait-il pas juif lui-même ? René Huyghe, alors conservateur au Louvre, le laisse entendre : « Picasso, Espagnol sans mesure, a mené le jeu. Etrange destinée : Isaac Laquedem dissipant son génie aux grands vents de l’esprit, cinq sous par cinq sous, sans jamais capitaliser. » Isaac Laquedem est l’un des noms du Juif errant. Picasso est donc le Juif errant de l’art. Le livre de Huyghe, Les Contemporains (Ed. Pierre Tisné), paraît en 1939…

Cellule clandestine

Conclusion attendue de la note du 7 mai 1940 : « Cet étranger n’a aucun titre pour obtenir la naturalisation ; d’ailleurs (…) il doit être considéré comme très suspect au point de vue national. » L’affaire aurait pu en rester là si Annie Cohen-Solal n’avait cherché obstinément à savoir qui était l’auteur de cette délation. Elle a fini par trouver : Emile Chevalier (1892-1973), inspecteur spécial à la date de la note, retraité en 1942. Dès septembre 1944, il est convoqué par le comité d’épuration. Ce n’est pas pour lui parler de Picasso, mais pour lui reprocher ses « sentiments pro-allemands » et son appartenance, au sein de la Préfecture, à une cellule clandestine qui a fait la chasse aux « propos gaullistes » et dénoncé leurs auteurs. Voici l’ordinaire de la collaboration mis à nu.

Mais Emile Chevalier avait une raison plus personnelle de détester Picasso : c’est qu’il se voulait peintre lui-même, sous le nom de Chevalier Milo, « impressionniste du XXe siècle » spécialisé dans les paysages d’Ile-de-France. On imagine avec quelle jubilation il a pu dénoncer « cet étranger qui s’est fait en France, dans la peinture dite “moderne”, une réputation lui permettant de gagner des sommes considérables ». On aimerait croire que personne ne souscrirait plus à une telle phrase, mais ce serait une illusion dangereuse.

« Picasso l’étranger ». Musée national de l’histoire de l’immigration, 293, avenue Daumesnil, Paris 12e. Jusqu’au 13 février. Du mardi au dimanche de 10 heures à 17 h 30, 19 heures samedi et dimanche. De 5 € à 8 €.

Philippe Dagen