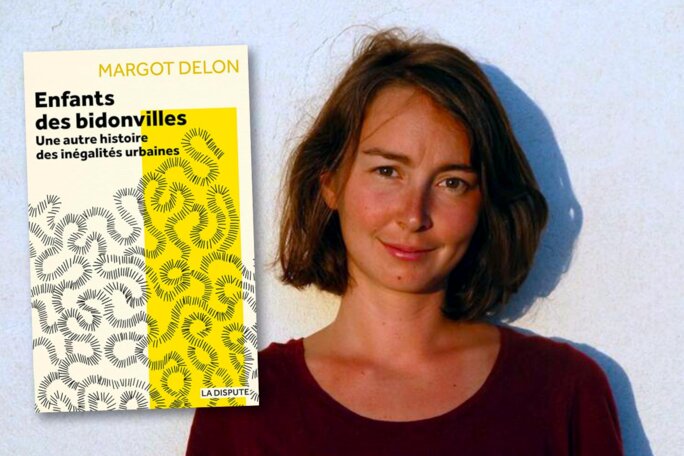

Dans son livre « Enfants des bidonvilles. Une autre histoire des inégalités urbaines », la sociologue Margot Delon donne la parole à des anciens habitants des bidonvilles de la région parisienne de l’après-guerre. Elle décortique ainsi la précarité et le racisme.

19 février 2024 à 17h32

« C’était la misère, il faut dire les choses comme ça. » Azzedine Naouri fuit les circonlocutions. Aujourd’hui adulte, il a grandi dans les baraques du bidonville de Nanterre (Haut-de-Seine) et ne nourrit aucune nostalgie de son enfance. « On nous traitait de clochards », renchérit de son côté Hakim Khelif.

Celui-ci fait partie des personnes interrogées par la sociologue Margot Delon, qui a choisi de donner la parole à celles et ceux qui ont grandi dans les bidonvilles de l’après-guerre, qui comptaient en 1966 près de 75 000 habitant·es. Son livre, tout juste paru, s’intitule Enfants des bidonvilles. Une autre histoire des inégalités urbaines (La Dispute).

Cette plongée historique lui permet de raconter l’histoire de deux lieux de vie différents. Le premier, celui de Nanterre (Hauts-de-Seine), abritait plutôt des personnes venues du Maghreb, en particulier d’Algérie.

Le deuxième est situé à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) et était peuplé de Portugais·es ayant fui la dictature (1933-1974) d’António de Oliveira Salazar.

Margot Delon entreprend dans cet ouvrage, fruit de sa thèse de sociologie, de dépasser certains stéréotypes en analysant « à quel point l’habitat détermine les chances de chacun ».

La sociologue n’entend pas plus exalter le mérite individuel imprégnant, à leur corps défendant parfois, les récits d’anciens enfants des bidonvilles qui ont connu une trajectoire ascendante foudroyante, les plus célèbres étant Azouz Begag (ministre), Malika Bellaribi (cantatrice d’origine algérienne), Linda de Suza (chanteuse), Brahim Benaïcha (écrivain) ou encore Mehdi Charef (écrivain et réalisateur).

Ces miraculés de la société française, cette machine à fabriquer des inégalités, ne sont pas au centre de ce récit. La sociologue a demandé à une cinquantaine d’enquêté·es de remonter dans leurs souvenirs et de raconter leur enfance dans les bidonvilles. Certain·es minimisent l’expérience de la précarité, d’autres sont empli·es d’émotion au rappel de leur passé.

Des traits communs ont émergé dans les récits. À Nanterre, la boue est omniprésente comme la gale. Les rats vivent à leur aise et cheminent sur les toits de tôle ondulée des baraques ou sur les planchers, terrorisant les petits au passage. Les baraques familiales prennent l’eau, il y fait froid. Les parents de Zohra Guerfi se relaient la nuit pour surveiller le poêle à mazout par crainte d’un incendie ou d’une intoxication. À Champigny-sur-Marne, le quotidien est jugé moins rêche.

Les rôles sont bien distribués, rappelle Margot Delon. Le père sacrificiel met tout en œuvre pour assurer la subsistance de sa famille, quitte à y laisser sa santé. La mère est, quant à elle, intronisée « artisane de la dignité » et se tient garante de la propreté de la baraque, une gageure.

Vivre en bidonville, ce n’est pas seulement subir ces conditions matérielles dégradées, c’est aussi traîner le stigmate d’y habiter. Dans l’immense majorité des cas, les parents occupent un emploi salarié, c’est donc bel et bien le lieu de vie qui est rejeté.

Mario Costinho, de Champigny-sur-Marne, reste marqué par une séparation physique dans le bus entre Français et Portugais. Karim Labed raconte la honte de dire où il vivait et l’impossibilité d’inviter tout camarade chez lui.

Ce sentiment reste prégnant pour beaucoup d’anciens enfants des bidonvilles, comme Rodrigo Mulhoz : « Je n’aime pas en parler puisque c’était une honte de vivre comme ça. Même aujourd’hui, je ne dis pas que j’y ai habité. » La sociologue insiste sur la violence symbolique produite lorsque cette honte est de surcroît imposée par l’extérieur.

Une hiérarchie sociale et raciale

Il faut aussi composer avec les moqueries à l’école et l’hostilité des habitant·es des pavillons voisins. Des enseignants se permettent de tenir des propos racistes et hostiles à l’endroit de cette population du bidonville.

L’un s’est exclamé, par exemple : « Alors la maman, elle a fait trop de couscous ? »,en désignant le ventre rebondi d’un copain de Belkacem Arezki. Puis : « Si vous n’êtes pas contents, vous retournerez chez vous pour ramasser des crottes de chameau dans le désert ! »

À lire aussi Un passé au présent dans les tours de Nanterre

3 septembre 2023 Mehdi Charef, sans-terre à Nanterre

10 février 2019

L’un des témoins, d’origine algérienne, traduit son sentiment ainsi. « J’ai l’impression que quelque part on m’a volé une partie de ma jeunesse. » Pour Margot Delon, sa double position, Français de parents algériens et pauvres, entre en jeu. À l’école, il essuie des brimades racistes. Et dans la rue, les contrôles policiers sont incessants, « sous le regard approbateur des voisins méfiants, face aux institutions qui refusaient de reloger ses parents ou de l’inscrire dans des clubs sportifs municipaux ».

Tout cela, Margot Delon le documente grâce à de précieuses archives des ministères, des préfectures, des services sociaux, des municipalités, et à des récits inédits. Par exemple, les bailleurs refusent de reloger un nombre trop important d’Algériens, au motif que « leur présence pouvait être mal supportée par les autres habitants ». « Ils leur ont attribué les logements disponibles dans les zones les moins attractives du parc social. »

Mais la qualité du travail de la sociologue, outre d’inscrire dans la mémoire collective l’histoire des bidonvilles, réside dans sa capacité d’analyser les mécanismes structurels qui ont permis aux pouvoirs publics d’établir un traitement différencié entre les bidonvilles.

Une hiérarchie a été établie entre les Portugais, jugés courageux au travail, et les Maghrébins. Les premiers bâtiraient des habitations de qualité, alors que les Nord-Africains, pourtant eux aussi employés dans le secteur du bâtiment, feraient des constructions nourrissant le « désordre » et la « saleté ».

À lire aussi Du bidonville à la jungle

4 novembre 2018

« En d’autres termes, les bidonvilles portugais de Champigny ont été moins maltraités que les bidonvilles algériens de Nanterre car habités par un groupe rattaché à une blanchité européenne quand les seconds étaient attachés à un indésirable colonial. »

Margot Delon introduit l’idée que les personnes venues du Portugal peuvent être considérées comme des « Blancs honoraires », expression qui s’applique aux populations autrefois dominées se rapprochant désormais des positions du groupe dominant tel que l’a théorisé le sociologue Eduardo Bonilla-Silva.

Margot Delon souligne aussi que les Portugais en France « ont été beaucoup soumis à ce qu’Abdelmalek Sayad a appelé un “impératif de discrétion”. Pour se prémunir de la “suspicion” qui pèse sur eux, les immigrés sont contraints de donner des gages de “bonne volonté”, en taisant, par exemple, leurs difficultés ou la violence subie ».Ce qui se retrouve dans la tendance de certains à enjoliver leurs souvenirs.

Comme souvent, l’ascension sociale est rendue possible par l’école. La réussite scolaire obéit à différents paramètres. Certains parents parlent très bien français. Les enfants ont aussi bénéficié de l’aide aux devoirs par des « alliés d’ascension ». Il s’agit de militant·es comme Monique Hervo, les bénévoles d’ATD Quart monde ou encore les étudiant·es de l’université de Nanterre attenante. Le tissu associatif était moins dense à Champigny et la pression pour acquérir un diplôme moins forte.

Francis Neto raconte que les parents souhaitaient « qu’on sache bien parler le français, qu’on sache lire, écrire et qu’on ait un bon métier. Ils ne voulaient pas qu’on soit docteur ou avocat ». Ils ont très tôt intégré leurs enfants dans de nombreuses activités professionnelles et domestiques.

Cette histoire n’est pas lointaine puisque ces habitats informels et précaires subsistent. Aujourd’hui adultes, les petits des bidonvilles restent animés d’un fort esprit de solidarité. « Tout au long de mon terrain, écrit Margot Delon, j’ai été frappée par la position de certaines enquêtées qui cherchaient à lutter contre les inégalités contemporaines, à contre-courant de l’image de l’immigré qui, “dernier arrivé, ferme la porte”, c’est-à-dire qui reproduit lui-même le racisme structurel ambiant pour “donner des gages” et ainsi s’en protéger. »

Mieux, ils ont su donner un sens politique à leur histoire en analysant le système de domination qu’ils ont subi. Continuer de voir des bidonvilles « à ciel ouvert » représente une violence pour les ex-enfants. Saïd Mebarkia, par exemple, les aperçoit à chaque fois qu’il prend le RER en direction de Saint-Denis. « C’est quand même des conditions d’habitat, ce sont des conditions impossibles, insupportables, inhumaines. » Plusieurs entreprennent de lutter et d’aider leurs habitant·es.