Invité des 12éme rencontres transfrontalières des associations de la Mémoire historique, démocratique et antifasciste, l’historien Enzo Traverso a animé début octobre à Villeneuve-sur-Lot une conférence sur le fascisme, l’extrême-droite, son histoire, ses stratégies et sa résurgence aujourd’hui. Ancrage a saisi cette occasion pour l’interroger

Entretien Ancrage Joêl Combres

Ancrage – Vous affirmez que l’extrême droite en Europe est en progression à peu près partout. Vous distinguez aussi les anciennes dictatures que furent au siècle dernier l’Espagne l’Allemagne et l’Italie. Pourquoi les peuples qui ont subi ces dictatures semblent aujourd’hui frappés d’amnésie ?

Enzo Traverso – Ce n’est pas une question d’amnésie. Il y a en Italie, en Espagne une mémoire fasciste, franquiste qui a toujours existé et qui prend toujours la parole. Il y a en outre une forme d’amnésie collective recherchée par l’extrême-droite qui ne se réclame plus du fascisme, qui parvient à conquérir une section de l’opinion publique par un discours qui n’est pas fasciste en termes de rhétorique, de langage. Celui-ci peut trouver un consensus auprès de certaines couches sociales qui ne se posent pas la question du passé, du rapport entre démocratie et fascisme. Là on peut parler effectivement d’une amnésie recherchée, poursuivie et exploitée par l’extrême-droite. Deux choses sont à distinguer : d’une part une mémoire du fascisme qui a toujours existé et qui aujourd’hui trouve une expression politique. D’autre part, la capacité de ces mouvements à conquérir d’autres secteurs de l’opinion jusque là indifférents au problème du fascisme.

– Quels discours faudrait-il tenir auprès des populations pour combattre cette montée de l’extrême droite ?

Je ne suis pas un responsable politique. Je n’ai pas de recettes pour résoudre ce problème. Je pense que le travail qui est fait par les associations comme les « Transfrontalières », (1) un travail d’élaboration et de transmission de la mémoire est très important. Les partis de gauche devraient participer à ce travail et une des tâches de la gauche serait aussi d’inscrire un projet politique dans une mémoire collective : expliquer pourquoi ceux qui ont connu par le passé le fascisme ne peuvent pas se permettre une démocratie qui ne soit pas antifasciste. Il faudrait le dire. Je crois que dans plusieurs pays ce travail antifasciste est fait peut-être avec des limites. Peut-être faudrait-il étudier pourquoi des régions qui votaient massivement à gauche par le passé, votent à présent à l’extrême-droite. Cela veut dire qu’il y a eu une rupture dans des cultures et des pratiques collectives. Une mémoire qui n’a pas été transmise, qui s’est perdue. Tout cela n’est pas uniquement la faute des partis de gauche qui seraient incapables de tenir leur rôle. Tout cela est lié à une multiplicité de causes qu’il faudrait considérer.

La classe ouvrière aujourd’hui est différente de celle d’il y a cinquante ans. C’était alors l’époque du capitaliste « fordiste », pas du capitalisme néolibéral. Le capitalisme fordiste était dominé par l’industrie avec une classe ouvrière très concentrée, syndiquée. Elle avait une identité forte, une culture, une mémoire. Tout cela a été brisé par la transformation des procédés de travail, la fragmentation du travail, la fin du travail à la chaine, les délocalisations. La classe ouvrière ne peut plus se penser comme un sujet collectif de par ses conditions matérielles d’existence. Dans ces conditions, la transmission de la mémoire est devenue aujourd’hui beaucoup plus compliquée que par le passé.

Vous affirmez aussi que la démocratie est née de la lutte contre le fascisme tout en précisant que la démocratie a été aussi détruite par le fascisme.

Je redoute une démocratie qui deviendrait une coquille vide. Une institution au sein de laquelle le peuple élit des représentants qui, une fois en poste font le contraire de ce qu’ils avaient dit. La démocratie ainsi discréditée, évoquer la mémoire du fascisme destructeur de démocratie n’a plus de sens. Dans ces conditions, le fascisme peut très bien revenir à l’intérieur d’une démocratie en laquelle plus personne ne croit. Ce scénario catastrophe est devenu possible.

A la veille des élections sénatoriales au mois d’octobre dernier, le Rassemblement national a été maintenu officiellement à l’extrême-droite de l’échiquier politique. Situation qui a provoqué les protestations de ses dirigeants dont Marine Le Pen considérant son parti ancré à droite. Alors droite ou extrême-droite ?

Tout d’abord, et c’est peut-être une préoccupation de politologue, il faut se mettre d’accord sur les définitions des concepts politiques. Qu’est ce que la droite ? Qu’est-ce que la gauche ? Si on adopte la définition qui est celle de la science politique au sens topologique, incontestablement, le Rassemblement national se situe à l’extrême-droite. A la droite des Républicains, à la droite de Renaissance, même si sur le plan idéologique il y a parfois des transferts. On peut adopter une autre définition qui est plutôt ontologique. Par exemple, moi je me définis comme un homme de gauche au sens ontologique du terme parce que la gauche définit mes valeurs et non pas seulement parce que je vote pour des partis qui sont situés à gauche dans l’espace politique. Sinon, on pourrait dire à ce moment-là qu’Emmanuel Macron est à la gauche de Marine Le Pen par exemple. Cela a très bien fonctionné à la dernière élection présidentielle lorsque de nombreux électeurs ont voté Macron parce que ce dernier était à gauche de Marine Le Pen. D’un point de vue ontologique disons que l’extrême-droite est une menace pour la démocratie. L’extrême-droite c’est un projet autoritaire, xénophobe, raciste et nationaliste. L’extrême-droite est incompatible avec ma vision de la liberté, de la démocratie et de la cité, lieu de vie commune. Dans ce sens-là je définis l’extrême-droite comme un ennemi politique.

L’extrême-droite se nourrit des phénomènes migratoires pour, hélas, fortifier le racisme au sein de la population. Quel regard portez-vous sur cette situation ?

C’est le regard d’un immigré italien. Je suis italien, j’ai vécu en France pendant très longtemps, maintenant je vis et travaille aux États-Unis et je suis très sensible à cette question de l’immigration. Je me suis installé en France il y a 38 ans. J’ai été fasciné par la France. Un pays multiculturel qui m’impressionnait par la richesse de ses cultures et le pluralisme de ses citoyens et sa diversité. Une surprise pour moi parce que cela ne correspondait pas à l’image que la France avait toujours donnée d’elle-même dans le monde. Elle était toujours présentée comme une nation, une langue, une culture très homogène. Avec sa grandeur faisant référence au pays de la révolution, des droits de l’homme, pays d’un rayonnement culturel mondial, mais un pays avec une culture unitaire. Aujourd’hui, l’image de la France, c’est l’image de l’Europe. L’Italie aussi est devenue un pays multiculturel, multiethnique, multiracial, antireligieux au même titre que la France. Le drame de cette situation, est que l’extrême-droite et la droite de manière générale, suscitent et encouragent une réaction xénophobe contre cette diversité qui est non seulement la richesse de l’Europe mais aussi l’assurance de son avenir. L’Italie serait dans un déclin inéluctable s’il n’y avait pas d’immigrés. Ces immigrés sauvent le pays en terme économique. Ils sont indispensables parce que les tendances démographiques font que ces pays vieillissent et sont en train de décliner Pourtant, il y a un monde politique qui prospère dans le rejet de l’immigration. Il faut trouver la manière de renverser cette tendance. Nous avons besoin d’immigrés. Nous avons besoin de cette force de travail, besoin dans notre monde global d’une intelligence, d’un regard, d’une capacité de vivre qui nous aident à ouvrir nos horizons. Nous avons besoin de tout cela. Besoin d’immigrés ne serait-ce que pour payer nos retraites ! C’est un besoin vital ! Il faut avoir la capacité de contrecarrer le discours rétrograde et xénophobe. Ne plus être subalternes à ce discours. On pose la question de l’accueil des réfugiés en termes d’humanité et non pas en termes de droits. Ou alors on soutient cette idée selon laquelle l’extrême-droite donne de mauvaises réponses à de bonnes questions. Existe alors tout un discours de politiciens de gauche affirmant qu’on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Il y a toute une subalternité de la gauche à ce discours qui est dominant dans les médias. Il faut être capable de renverser cette tendance.

C’est un peu surprenant de voir resurgir au rang des utopies la social-démocratie. Vous préconisez aussi une rupture avec le néo-libéralisme. A ce propos pourquoi n’utilisez-vous pas le terme « capitalisme ?»

Le néo-libéralisme est incontestablement une étape dans l’histoire du capitalisme. Il fut une époque au cours de laquelle la social-démocratie a été le vecteur d’une transformation sociale et politique d’envergure dans plusieurs pays. Des conquêtes sociales non négligeables qui ont été remises en cause par la suite : droits sociaux, conditions de travail, retraite, amélioration des conditions de vie, droit à l’éducation, santé, redistribution des richesses avec une partie plus importante octroyée aux salariés les plus pauvres. C’était une époque où la social-démocratie prônait et réalisait ces réformes sans remettre en question le cadre du capitalisme. A ses origines, la social-démocratie n’a jamais eu le projet de rompre avec le capitalisme. Elle visait à réaménager le capitalisme dans un sens plus favorable aux classes laborieuses.

Or, nous vivons dans une étape néolibérale de l’histoire du capitalisme dans laquelle la conquête et la préservation des droits octroyés par la social-démocratie impliquent une rupture avec le capitalisme. C’est donc dans ce sens-là que – j’insiste- il s’agit bien du néolibéralisme en général, or on ne peut pas parler de néolibéralisme sans parler de capitalisme. Le néolibéralisme est indissociable du capitalisme.

Un capitalisme à visage humain est-il possible aujourd’hui ?

Je n’en suis pas sûr. Je n’en suis même pas du tout convaincu ! C’est la raison pour laquelle être social-démocrate aujourd’hui, au sens le plus cohérent et radical du terme, implique une rupture avec le capitalisme. Mais quand on parle de social-démocratie, on ne pense pas au futur, on pense au passé, aux acquis de l’après-guerre. C’est la raison pour laquelle ce projet social-démocrate porté par les gauches radicales aujourd’hui, projet social-démocrate que la social-démocratie n’incarne plus ou que la social-démocratie a trahi, est l’expression d’une gauche radicale qui est incapable de proposer, de puiser dans l’histoire du passé. En ce sens-là, même la gauche radicale présente toutes ses limites en termes de capacité d’élaboration d’une pensée utopique ou d’un projet utopique.

Et il n’y a pas que cela. La gauche radicale, très souvent et je ne sais pas s’il s’agit d’un choix délibéré, adopte une manière de faire de la politique qui est en substance celle de tous les partis traditionnels. Que ce soit les partis de gauche, de centre gauche ou de droite et même d’extrême-droite, c’est à dire une politique qui est très verticale. Les leaders font la politique. Pour diffuser, transmettre des idées, ils utilisent les moyens de communication, passent par les grands médias. Pratique très éloignée de l’histoire du mouvement ouvrier. Existait alors une organisation dotée d’une culture, une mémoire qui étaient transmises. Il y avait des structures de base, un débat démocratique, une capacité de discussion qui impliquait tous les membres d’une organisation. Tout cela n’existe plus.

Considérons par exemple l’élection du leader grec du parti Syriza en Grèce (2).

Il s’agit d’un jeune homme passé par la banque Goldman Sachs qui a rompu avec le néolibéralisme, qui a tourné à gauche et qui apparaît comme une sorte de sauveur, de messie. Un personnage qui a surgi du néant, que les militants de Syriza ne connaissaient pas il y a un an. Ce nouveau leader a été fabriqué par les médias. Cela devrait nous faire réfléchir quant aux rapports que les formations de la gauche radicale sont capables d’établir avec les mouvements sociaux.

Concernant l’écologie politique, pensez-vous à l’instar de Noël Mamère (3) que l’écologie n’est pas compatible avec le capitalisme ?

Je ne crois pas qu’on puisse parvenir à un capitalisme écologique vertueux. Mais les partis verts, surtout en Europe occidentale, se sont construits autour de cette illusion. Excepté les courants radicaux qui ont toujours existé au sein de l’écologie politique, l’éco-socialisme a toute une histoire. Il y a toute une tradition, on peut faire une généalogie de ce courant. Par exemple, le cas des « Grünens » en Allemagne est emblématique d’un parti qu’on ne peut même plus qualifier de parti de gauche. Dans plusieurs « landers » il siège au gouvernement avec la démocratie chrétienne. Il s’agit là d’un parti écologiste qui pense que l’écologie est compatible avec le capitalisme. Moi je n’y crois pas.

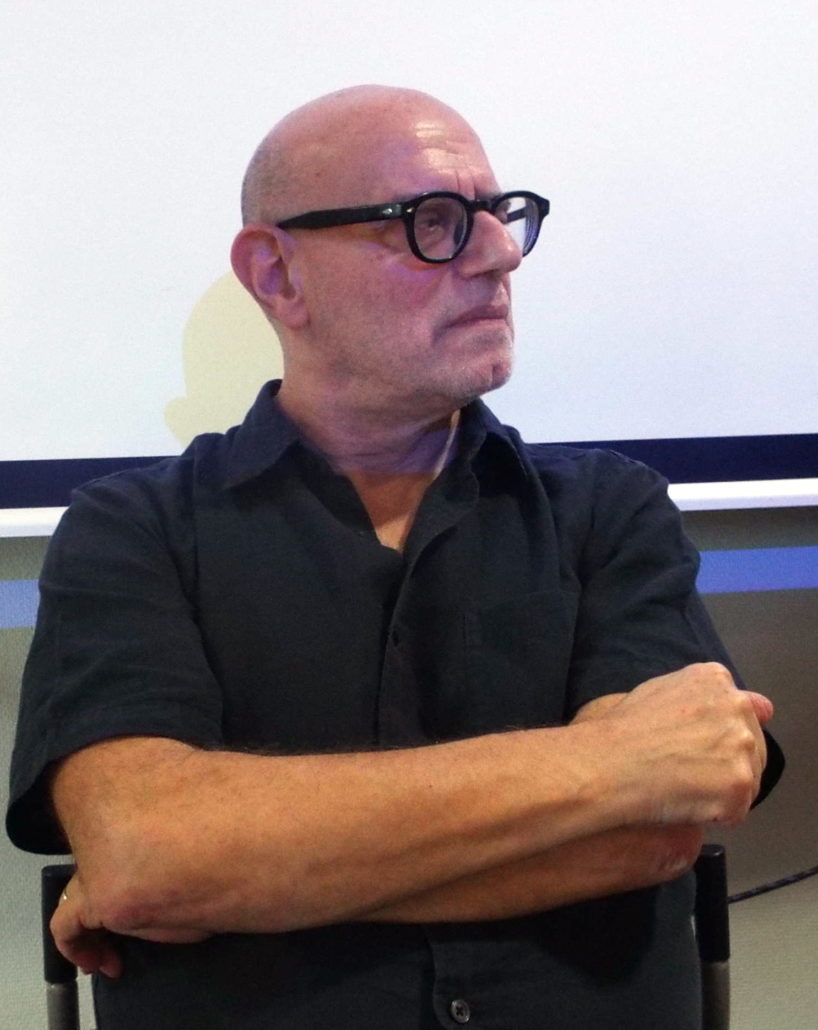

Photo : Enzo Traverso est professeur à l’université de Cornell à Ithaca. Etat deNew York (Etats-Unis)

(Ph. Ancrage J.C)

(1) Les Rencontres Transfrontalières ont été organisées en Lot-et-Garonne du 29 septembre au 1er octobre 2023 par AFFNA 36, Ay Carmela, Brigadas internacionales de Catalunya, Associacion Catalana expreso politics del Franquisme, Caminar, Fundacion 14 de abril-Huesca, La Barranca-La Rioja, MER 47, MER64, TML, Txinparta RMC.

(2) Stefanos Kasselakis, 35 ans, est président du parti Syriza depuis le mois de septembre 2023

(3) Journaliste, ancien député-maire de Bègles membre d’Europe-Ecologie Les Verts