Par Anne-Françoise Hivert (Malmö, Suède – correspondante régionale) et Angeline Montoya (Guatemala – envoyée spéciale)

Publié le 10 décembre 2021 à 05h27 – Mis à jour le 10 décembre 2021 à 21h06

Enquête« Les filières de l’adoption internationale » (3/3). En Europe, aux Etats-Unis et ailleurs, les personnes adoptées à l’étranger ces dernières décennies luttent pour remonter le fil de leur histoire. Longtemps indifférents, certains pays doivent s’adapter et reconnaître leurs négligences passées.

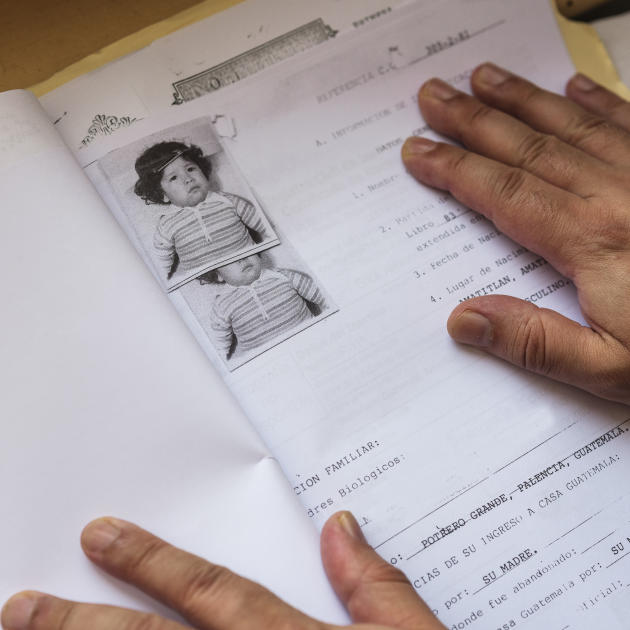

Ils sont Belges, Français, Israéliens, Canadiens, Irlandais, Danois, Suédois… Des femmes, des hommes, tous nés au Guatemala, tous adoptés, porteurs d’une histoire personnelle tourmentée et d’une farouche volonté de « savoir ». Une fois devenus adultes, ils ont voulu partir en quête de leurs origines, et se sont heurtés au même mur : incohérences dans leurs dossiers, informations parcellaires…

Une fondation belge spécialisée dans ce type de démarches leur est alors venue en aide : Racines perdues. Et c’est ainsi que, depuis 2018, une quarantaine d’entre eux – sur plusieurs centaines – ont retrouvé leur famille biologique dans leur pays d’origine. La plupart ont alors découvert qu’ils n’avaient pas été abandonnés, comme on le leur avait toujours dit, mais volés ou vendus.

Mariela SR, devenue Coline Fanon après son adoption en Belgique en 1987, a pris la mesure de cette réalité en 2017. C’est à ce moment-là, à l’âge de 31 ans, qu’elle a décidé de porter plainte et de créer cette fondation.Bien sûr, elle savait que son cas n’était pas isolé, mais elle n’imaginait pas qu’ils se compteraient par dizaines de milliers dans le monde entier…

« J’ai d’abord découvert l’existence d’un trafic ahurissant au Guatemala, explique-t-elle. Puis je suis entrée en contact avec des organismes néerlandophones qui militaient depuis longtemps pour la reconnaissance des adoptions illégales, et j’ai pris conscience que cela concernait beaucoup d’autres pays. A Racines perdues, nous avons vite été dépassés face aux demandes. »

Chiliens, Maliens, Ethiopiens… « déplacés »

En Belgique, une réunion s’organise. Autour de Mariela SR, des adoptés en provenance de Bolivie, du Chili, d’Equateur, du Mali, d’Ethiopie, du Rwanda, du Congo… Depuis les années 1950, des centaines de milliers d’enfants d’Amérique latine, d’Asie, d’Afrique ont été déplacés vers les Etats-Unis, le Canada, l’Australie ou encore l’Europe, notamment la Suède.

Un quotidien de ce pays, Dagens Nyheter, a publié cette année des enquêtes montrant le caractère systémique de certaines irrégularités. L’un des journalistes, Patrik Lundberg, lui-même né en Corée du Sud en 1983, a découvert à 24 ans que ses parents biologiques n’avaient pas consenti, à l’époque, à son adoption. Lui aussi a d’abord cru être un cas particulier, avant de rencontrer d’autres victimes et de prendre la mesure du problème.

Au début de ses recherches, Mariela SR était tombée sur le témoignage d’une artiste française, Carmen Maria Vega, qui a appris en 2011 avoir été volée, ainsi qu’elle le raconte dans son livre Le Chant du bouc (Flammarion, 2019). Les deux femmes font connaissance, et constatent qu’elles sont passées par la même filière, que les mêmes noms reviennent dans leurs dossiers. Elles engagent des poursuites. Plusieurs dizaines d’autres plaignants, belges et français, s’y associent. En 2019, le parquet fédéral juge les accusations suffisamment fondées pour ouvrir une enquête.

Malgré tout, certaines de ces personnes ne verront sans doute jamais leur famille d’origine. C’est notamment le cas de deux Belges de 36 ans, Alberto Alfredo Zune Hertsens et Maria Paola Hennaut, repartis vivre au Guatemala. L’un et l’autre ont bien cru avoir retrouvé leurs parents. Jusqu’au jour où ils ont compris que les identités mentionnées dans les archives étaient celles de prête-noms utilisés pour maquiller le vol. « Partout où il y a des adoptions dans le cadre de conflits armés, de pauvreté ou de catastrophes naturelles, il y a des trafics d’enfants », constate Maria Paola Hennaut.

Entrés en France sans visa d’adoption

La France n’est pas épargnée. « On ne saura probablement jamais combien d’adoptions irrégulières il y a eu ici, il faut une enquête », estime Yves Denéchère, professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Angers et spécialiste des adoptions internationales. Une certitude : entre 1979 et 2020, 101 404 visas d’adoption ont été accordés pour des enfants venus de 120 pays, dont 1 970 du Guatemala.

Mais ce chiffre, à en croire le chercheur, serait sous-estimé. « De nombreux enfants sont entrés sur le territoire français sans visa d’adoption, dit-il. Prenons un seul pays, le Guatemala, et un seul organisme autorisé pour l’adoption [OAA – ayant reçu l’agrément des autorités]. Cet OAA, l’association Les Amis des enfants du monde [AEM], revendique d’avoir géré cinquante-cinq dossiers dans ce pays entre 1979 et 1982. Or, l’ambassade de France au Guatemala n’a remis que neuf visas d’adoption à ces dates. » Comment les quarante-six autres sont-ils entrés en France ? Qui sont-ils ? Impossible de le savoir. LesAEM, de leur côté, évoquent le contexte de l’époque, la situation terrible des enfants dans ce pays, et la nécessité d’accélérer les démarches pour les sortir au plus vite des orphelinats.

Dans bien des pays, il a fallu attendre que les adoptés se plongent dans leurs dossiers et en dénoncent les incohérences pour que leur sort émeuve. En France et en Belgique, la médiatisation de l’histoire de Carmen Maria Vega, puis de celle de Mariela SR,autrice de Maman, je ne suis pas morte (Kennes, 216 pages, 19,90 euros), a fait bouger les lignes.

D’autres personnes leur ont emboîté le pas. « Nous sommes devenus des adultes qui demandons des comptes », martèle ainsi Javier,enlevé à sa mère au Guatemala en 1981 en même temps que son frère Lorenzo (pour préserver leur anonymat, ces deux prénoms ont été changés). Ils ont été adoptés par la même famille en France, par l’intermédiaire des AEM. Javier a cofondé le collectif pour la Reconnaissance des adoptions illicites en France (RAIF), qui a mis en ligne, en février, une pétition (plus de 38 000 signatures à ce jour), en faveur d’une « enquête sur les adoptions illégales à l’international en France depuis 1960 ». Une demande similaire, destinée cette fois au Parlement européen, émane du groupe United European Adoptees.

Investigations sous la pression de l’ONU

Partout dans le monde naissent des collectifs : InterCountry Adoptee Voices, une des premières organisations, fondée en 1998 par Lynelle Long, née au Vietnam et élevée en Australie ; Chilean Adoptees Worldwide pour les adoptés au Chili ; DNA India Adoptees pour ceux nés en Inde ; Back to the Roots, association d’adoptés du Sri Lanka en Suisse…

Début décembre, une vingtaine de ces groupes ont constitué un nouveau collectif,Voix contre les adoptions internationales, afin de peser sur les instances internationales. Leur but : interpeller les Nations unies (ONU) pour obtenir une déclaration faisant des adoptions illégales un crime contre l’humanité – donc non prescriptible.

Sous la pression, certains pays ont fini par ouvrir des enquêtes. La Suisse a été la première à reconnaître, le 11 décembre 2020, ses fautes en tant qu’Etat. Selon un rapport sur les adoptions effectuées au Sri Lanka entre 1973 et 1997, les autorités helvétiques n’ont pas pris les mesures appropriées pour empêcher les irrégularités dont elles avaient pourtant connaissance. En mai, à Genève, le Comité des disparitions forcées, un organisme de l’ONU composé d’experts indépendants, a encouragé le pays à mener des « enquêtes approfondies », à soutenir les victimes dans leurs démarches et à garantir leurs droits à la réparation. Berne a jusqu’à mai 2022 pour répondre à ces recommandations.

D’autres pays européens agissent. En février, les Pays-Bas ont publié leur propre enquête, concluant à des « abus structurels » et révélant à quel point les signaux d’alerte avaient été ignorés. Les autorités ont alors décidé de suspendre toutes les adoptions internationales. Au Danemark, c’est la cour d’appel des affaires sociales, saisie par des Danois adoptés au Chili entre 1978 et 1988, qui a été chargée de mener une investigation sur une trentaine de cas. Dans un rapport publié le 21 avril, la cour estime qu’« il n’est pas exclu que [ces adoptions] aient été associées à des agissements illégaux au Chili ».

En Suède une enquête sur les adoptions internationales depuis les années 1950 devrait couvrir tous les pays d’origine

La Suède, premier pays d’accueil en proportion de sa population avec 60 000 adoptés, n’est pas en reste. Le 27 octobre, elle a annoncé le lancement d’une enquête sur les adoptions internationales depuis les années 1950. Ces investigations, prévues pour s’achever au plus tard le 7 novembre 2023, devraient couvrir tous les pays d’origine. Objectif : établir « les rôles et responsabilités » et identifier « les irrégularités, révélant des problèmes structurels ou systémiques ».

Au Chili, la police judiciaire de Santiago se penche déjà, depuis 2018, sur les adoptions illégales durant la dictature militaire (1973-1990). En Belgique, enfin, une proposition de résolution « visant à reconnaître la survenance des adoptions illégales, à conférer aux personnes concernées le statut de victimes et à entamer une enquête sur le sujet » a été prise en considération, fin septembre, par la Chambre des représentants, et le premier débat doit se tenir dans les semaines à venir.

En France ? Rien, ou presque, malgré les interpellations récurrentes des différents collectifs aux ministres et parlementaires. Certes, comme le souligne Laurence Haguenauer, directrice des Français à l’étranger et de l’administration consulaire, « la scène de l’adoption internationale s’est modifiée en qualité et en quantité », depuis la ratification, en 1998, de la convention de La Haye (CLH) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Leur nombre est passé de 4 136 en 2005, année pic, à 421 en 2019, témoignant d’une meilleure application du principe de subsidiarité (l’adoption dans le pays d’origine de l’enfant doit être privilégiée), d’un renforcement des contrôles et de l’arrêt des adoptions dans certains pays, tels que la République démocratique du Congo (2017) ou Haïti (2020).

En France, le « parcours du combattant »

Mais contrairement à ce qu’impose la convention, la France autorise toujours les adoptions dans des pays non signataires (35 % des adoptions en 2020), n’oblige pas à passer par un OAA, et n’a créé aucune structure d’aide aux personnes désireuses d’identifier leurs parents biologiques. Certes, il existe bien un Conseil national d’accès aux origines personnelles, mais il est réservé aux pupilles de l’Etat. Dans ces conditions, pareilles recherches relèvent du parcours du combattant. « Nous sommes livrés à nous-mêmes ! », s’indigne Javier, le quadragénairené au Guatemala.

Pour enquêter sur sa propre histoire, il a suivi à la lettre les conseils de la Mission de l’adoption internationale (MAI), dépendante de la direction des Français de l’étranger. Chez ses parents français, avec lesquels il est en rupture, il a bien récupéré des documents, mais rien sur sa famille biologique. A la MAI, il n’y avait rien à son nom. Aux Amis des enfants du monde, l’OAA qui a joué un rôle majeur dans la procédure, le dossier était vide. « Si vous voulez des renseignements, il faudra aller sur place, on ne peut pas vous aider », lui a-t-on répondu.

« Nous voulons identifier les responsables et les voir traduits en justice » – Maria Diemar, née au Chili en 1975, et volée à sa mère

Dans la plupart des pays, ces démarches reposent donc sur les seuls efforts des adoptés ou de quelques associations. Or, rappelle Olivier de Frouville, membre du Comité des disparitions forcées à l’ONU, « dans le cas des adoptions illégales relevant de la disparition forcée, les victimes ont des droits : droit à la vérité, à la justice, à la réparation ». Et cet expert d’insister : « Il y a une obligation de recherche spontanée qui incombe à l’Etat, y compris à travers une coopération internationale. »

Le directeur de l’agence suédoise du droit de la famille, Per Bergling, assure pour sa part que son organisme fait de son mieux : « Nous proposons une entrevue, nous donnons des contacts dans les pays d’origine, faisons des traductions. » Insuffisant, s’agace Maria Diemar, née au Chili en 1975, et volée à sa mère : « Ce n’est pas ce que nous demandons. Nous voulons identifier les responsables et les voir traduits en justice. » Lire aussi Article réservé à nos abonnés « C’est difficile pour les familles biologiques, et aussi pour les familles adoptantes » : du Finistère au Sahel, un passé à recomposer

Bien souvent, cette soif de justice se heurte à la notion de prescription, trente ou quarante ans après les faits. Ainsi, en 2020, une plainte déposée par neuf Français adoptés au Mali a été classée sans suite pour ce motif en à peine deux semaines. Deux autres plaintes, l’une d’adoptés nés en Ethiopie et l’autre de personnes originaires du Sri Lanka, sont en attente d’une décision du parquet de Paris.

En Suède aussi, des adoptés chiliens ont essuyé un refus de leur plainte par la police au motif que les faits étaient prescrits. Le parquet international, à Stockholm, s’est saisi de l’affaire, mais en septembre, la procureure Hanna Lemoine a jugé impossible l’ouverture d’une enquête préliminaire, arguant que les faits ne constituaient pas un crime de guerre. Aidés de trois juristes, les plaignants poursuivent leur combat, espérant faire reconnaître un « crime contre l’humanité ». En attendant, ils ont saisi le médiateur de la justice, en reprochant à la Suède et à ses institutions d’avoir tout fait pour empêcher que la vérité éclate.

Manque d’harmonisation au sein de l’UE

C’est ainsi : au niveau de l’Union européenne (UE), chaque pays légifère à sa façon, et ce manque d’harmonisation nuit à la quête de justice des adoptés.

Mariela SR, qui a interpellé, sans aucun retour, différentes instances de l’UE, s’impatiente : « Une personne adoptée au Chili de manière illicite pourra être reconnue comme victime aux Pays-Bas, mais une autre adoptée au travers des mêmes filières, des mêmes personnes, ne le sera pas en France ! » En l’état actuel de la législation,confirme l’avocat français de Javier, Me William Julié, « il n’existe pas de cadre juridique pénal spécifique en France permettant de qualifier les adoptions illégales ».

La définition des responsabilités dans les pays d’accueil est un autre casse-tête pour les adoptés. Les irrégularités ont-elles été commises en connaissance de cause ? Après tout, beaucoup d’OAA sont aussi des organisations humanitaires, soucieuses d’éviter que des enfants victimes de la guerre ou de la misère ne passent des années dans de sordides orphelinats. Ainsi la fondatrice des Amis des enfants du monde, Minnie Gallozzi, une Française de 85 ans, assure-t-elle avoir fait confiance au foyer pour mineurs Casa Canada,avec lequel elle travaillait au Guatemala, et n’avoir pas cherché plus loin. « Je me disais que si on ne faisait pas du tout confiance, on ne faisait rien pour les enfants. » Le premier volet de cette enquête du Monde, publié le 8 décembre,a montré que, sur les plus de 80 adoptions orchestrées par les AEM dans ce pays, au moins trois avaient été entachées d’irrégularités.

« Les organismes internationaux humanitaires qui se rendaient sur place ne pouvaient pas ignorer à quel point la société y était corrompue, avec quelle facilité on pouvait falsifier des documents », relève Julio Prado, ex-enquêteur du parquet contre la traite d’êtres humains, au Guatemala. « Que des OAA aient été trompés dans certains cas par des intermédiaires véreux, cela a pu arriver », note le chercheur Yves Denéchère. Mais lorsque les enfants entraient en France sans visa d’adoption, il considère que les « OAA étaient forcément au courant » : « Ils ne peuvent pas, d’un côté, revendiquer une expertise sur le plan de l’adoption, y compris juridique, s’ériger en connaisseurs du pays d’origine, et en même temps, dire : “On ne savait pas.” »

Des« doutes » sur l’origine des enfants

Minnie Gallozzi rappelle que si la France a cessé les adoptions au Guatemala en 2003, les AEM avaient pris cette décision dès 1995. Elle-même admet avoir eu des « doutes » sur l’origine des enfants, soupçonnant Casa Canada d’avoir payé des mères. Pourquoi, dès lors, n’avoir pas alerté les couples adoptants pour lesquels elle avait précédemment servi d’intermédiaire ? « A quoi ça aurait servi ?, répond-elle. On n’allait pas ficher en l’air des familles. » Cette réponse fait bondir Javier : « Ça aurait servi à ce que mon frère et moi sachions plus tôt qu’on avait une mère qui nous cherchait, ça aurait servi à la retrouver vivante ! »

Au Guatemala, Julio Prado et d’autres personnes ayant enquêté sur ces affairesestiment que Paris a trop tardé à arrêter les adoptions avec ce pays. Les alertes furent pourtant nombreuses… Selon Yves Denéchère, les archives diplomatiques des années 1980 sont riches en rapports, dépêches d’ambassadeurs, de conseillers d’ambassade ou de consuls, soucieux d’alerter le Quai d’Orsay sur le flou entourant parfois l’adoption dans les pays où ils étaient en poste. En septembre 1988, un article du Monde intitulé « Enfants volés, enfants vendus » rendait compte de graves dérives au Guatemala.

« Ma famille biologique n’était pas pauvre : j’ai un frère ingénieur et une sœur médecin ! Qui dit que j’aurais été plus malheureuse là-bas ? » – Mariela SR, née au Guatemala et adoptée en Belgique

En dehors de la France, le rapport du Conseil fédéral suisse de 2020 a montré à quel point, au début des années 1980, les autorités avaient ignoré les alertes de leur ambassade au Sri Lanka. Idem en Suède, oùdiverses ambassades avaient averti à de nombreuses reprises le ministère des affaires étrangères. Dans ce pays, un homme rassemble depuis plus de vingt ans les archives les plus édifiantes : Tobias Hübinette, 50 ans, né en Corée du Sud et adopté en Suède, aujourd’hui maître de conférences en pédagogie et études interculturelles à l’université de Karlstad.

Il rappelle qu’en 2002 la chaîne de télévision publique SVT avait diffusé des reportages révélant des soupçons de vols d’enfants, en Thaïlande notamment. Un an plus tard, Annika Nilsson, alorsdéputée sociale-démocrate à la tête d’une commission d’enquête, rendait ses conclusions : « L’Etat s’était désengagé, il avait laissé les organismes s’occuper de tout et aucune agence gouvernementale ne contrôlait leurs activités. »Tobias Hübinette a été pris de haut lorsqu’il a commencé à dénoncer la situation : « Nous sommes un pays du consensus : on a décrété que l’adoption internationale était quelque chose de bien, malgré tous les signes négatifs. Et si les enfants sont arrivés ici de façon criminelle, cela n’a pas d’importance, car ils sont désormais en Suède. »

L’argument consistant à dire qu’on offrait aux enfants une vie meilleure fait bondir Mariela SR : « Ma famille biologique n’était pas pauvre : j’ai un frère ingénieur et une sœur médecin ! Qui dit que j’aurais été plus malheureuse là-bas ? » Emmanuelle Hébert, cofondatrice du collectif pour la Reconnaissance des adoptions illicites en France (RAIF), appelle pour sa part à déconstruire les schémas occidentaux : « On nous a toujours dit : “Tu as une belle vie, est-ce que tu serais vraiment mieux dans ton bidonville en Inde ?” Nous avons au fond de nous un sentiment de dette. Si nous avons mis trente ans à bouger, c’est aussi parce qu’on était tenus par cette espèce d’omerta. »

Le mal-être de nombreux adoptés

Les traumatismes engendrés par l’adoption transnationale ont été largement documentés. Déracinement, problèmes liés à la« transplantation », racisme… En 2002, une enquête suédoise publiée dans la revue scientifique The Lancet etportant sur 11 320 adoptés nés à l’étranger dans les années 1970 a montré qu’ils avaient, à l’adolescence, 3,5 fois plus de risque de tenter de mettre fin à leurs jours que les enfants nés en Suède, 3,2 fois plus celui d’être hospitalisés en psychiatrie,5,2 fois plus celui de développer une addiction aux stupéfiants.

La plupart de la vingtaine d’adoptés auxquels Le Monde a parlé témoignent de ce mal-être. Parmi eux, Tommy Leite, né au Chili, fondateur du collectif Chileadoption. Aujourd’hui âgé de 44 ans, il vit à Malmö, dans le sud de la Suède : « On sait depuis longtemps que les adoptés vont mal, mais rien n’a été fait. Dans les années 1970 et 1980, on parlait des familles arc-en-ciel. C’est beau en théorie, sauf qu’on n’a paspris en compte comment ils se sentaient. »

Selon Yves Denéchère, il est temps qu’Etats, OAA et autres intermédiaires regardent les choses en face. Idem pour les adoptants, même si la plupart des parents ont fait confiance aux associations vers lesquelles ils se sont tournés pour s’assurer, justement, que l’adoption soit transparente, et ont été bouleversés d’apprendre la vérité. Beaucoup, du reste, accompagnent et soutiennent leurs enfants dans cette quête de vérité. Certains se sont même associés aux plaintes déposées en France ou en Belgique, estimant avoir eux aussi été trompés. « Mes parents sont d’autant plus indignés qu’ils avaient fait très attention dans le choix de l’association, souligne Carmen Maria Vega. Ils ne voulaient justement pas avoir le sentiment d’acheter un gamin. »

Un manque de vigilance

L’attente désespérée d’un enfant peut cependant avoir induit, chez une partie d’entre eux, un manque de vigilance. Bertrand Bernheim, le président de l’Association des parents adoptifs d’enfants du Guatemala, explique avoir adopté un petit garçon en 1999, en plein boom du trafic, sans passer par le truchement d’un OAA. « Un nouveau-né abandonné dans un carton », assure-t-il. La procédure avait mis à peine quatre mois. Ce délai très court lui avait-il fait craindre une irrégularité ? « J’ai fait confiance au notaire. » Lire aussi Article réservé à nos abonnés De Paris à Bamako, la douloureuse quête de vérité de Marie M. sur les circonstances de son adoption, il y a trente-deux ans

En France, la mobilisation des collectifs d’adoptés commence à porter ses fruits. Un amendement à une proposition de loi sur la réforme de l’adoption,relatif à l’interdiction des adoptions individuelles, c’est-à-dire celles qui ne passent pas par l’intermédiaire d’un OAA, a été voté en octobre. Trois autres ont été rejetés. Un amendement sur l’accompagnement des demandes d’accès aux origines devrait être réintroduit dans un autre projet de loi, relatif à la protection des enfants, dont la première lecture au Sénat est prévue pour le 14 décembre. « Il va falloir qu’on apporte des réponses, car la question de l’accès aux origines est très importante dans la construction de l’identité des personnes, admet-on dans l’entourage d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles. Et il manque un guichet unique pour les orienter et qu’elles puissent bénéficier d’un accompagnement. »

Pour Javier, adopté au Guatemala par le biais des AEM, cela ne suffit pas : « La seule solution qu’on m’ait donnée pour retrouver mes origines a été de me rendre moi-même au Guatemala. Avec quel argent ? » Pour Olivier de Frouville, de l’ONU, la solution ne peut cependant qu’être multilatérale, avec des mesures nationales d’assistance aux victimes, mais également « une coopération des pays de provenance » des enfants,afin que des enquêtes conjointes soient menées.

« L’urgence est que les responsabilités soient clairement révélées, que nous puissions avoir accès à nos origines et retrouver nos familles vivantes tant qu’il est encore temps » – Emmanuelle Hébert, du collectif RAIF

Les autorités françaises semblent peu à peu prendre conscience qu’elles ne peuvent plus ignorer le problème. A la mi-novembre, la Mission de l’adoption internationale a signé avec l’université d’Angers une convention de financement pour une mission postdoctorale d’un an, sous la direction d’Yves Denéchère. Son sujet : l’histoire des pratiques illicites dans l’adoption internationale. Même si elle voit cette étude comme une « bonne chose », Emmanuelle Hébert, du collectif RAIF et représentante en Europe d’InterCountry Adoptee Voices, a d’autres priorités : « L’urgence est que l’on arrête au plus vite de telles pratiques, que les responsabilités soient clairement révélées, que nous puissions avoir accès à nos origines et retrouver nos familles vivantes tant qu’il est encore temps. »

Les Etats ont d’autant plus intérêt à s’activer que le pic des adoptions internationales a eu lieu au milieu des années 2000. Or, c’est souvent quand ils arrivent à l’âge adulte, qu’ils ont eux-mêmes des enfants, ou quand leurs parents adoptifs meurent, que les adoptés se mettent en quête de leur passé. « Dans les vingt ans à venir, les grandes cohortes des années 1990 et 2000 vont, à leur tour, demander des comptes », prévient Yves Denéchère. Pour les adoptés des années 1980, le temps presse : les principaux témoins vieillissent, certains meurent, et la vérité avec.