Par Mattea Battaglia (Avallon (Yonne), Dijon, Strasbourg, envoyée spéciale)

Reportage A Avallon, à Dijon et à Strasbourg, des enfants et des adolescents arrivés d’Ukraine commencent à trouver leurs marques en classe. Les unités pédagogiques pour élèves allophones voient l’afflux, en un mois, de quelque 9 000 jeunes.

Une classe où les élèves ne cessent de parler, babillent, s’esclaffent en se déplaçant presque librement des petits bureaux au tableau… et inversement : c’est l’ambiance dans laquelle on plonge en poussant la porte de la salle de Catherine Darenne, au premier étage de la petite école élémentaire Victor-Hugo d’Avallon (Yonne).

Face à elle, ce mardi 5 avril, quatre enfants donnent de la voix. Martin, 11 ans, sa sœur Lilia, 8 ans, et les jumelles Vlada et Valeria, 8 ans elles aussi, parlent sans discontinuer en ukrainien, intégrant à leurs échanges quelques phrases en anglais. Et quelques mots – leurs premiers – de français : « ça va », « je lis », « le goûter ». Les deux fratries sont arrivées d’Ukraine avec leurs familles respectives début mars et ont rejoint, dans cette ville de 6 500 habitants, une cinquantaine d’autres réfugiés partis de Kiev ou de Kharkiv pour échapper aux bombes.

« Passer de Kiev à Avallon, et poser ses valises en plein parc régional du Morvan, ce doit être quelque chose, à hauteur d’enfant », souffle le directeur de l’école, Arnaud Duplessis, qui a intégré les quatre « nouveaux » à sa centaine d’élèves il y a trois semaines. Le garçon a été inscrit en CM2, les fillettes en CE2, mais ils sortent de leur classe respective, deux matinées par semaine, pour travailler en petit groupe avec Catherine Darenne.

« Un rôle de cocon »

De l’exode, de tout ce qui s’est joué « avant », l’équipe enseignante sait peu de choses. Elle ne cherche d’ailleurs pas « forcément » à savoir. « Face au déracinement, aux traumatismes, l’école peut jouer un rôle de cocon, une parenthèse pour l’enfant, fait valoir Ariane Ourry, enseignante de CM2. Le début d’un retour à la normale. »

Catherine Darenne a bien repéré, dans les échanges entre enfants, les mots « Putin » et « Ukraïna », et « des visages qui se figent parfois », signe d’un « certain stress ». Mais, en trente ans de carrière, elle a appris à le gérer : elle porte dans sa circonscription, entre autres « casquettes », celle de référente du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) qui teste et affecte les nouveaux arrivants en fonction de leur niveau et de leur lieu d’hébergement. Qui dans des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) implantées dans des écoles élémentaires, des collèges et des lycées ; qui dans des dispositifs plus souples, comme celui d’Avallon, où la prise en charge individualisée évolue au gré des besoins.

Ces dispositifs ne parlaient à personne ou presque – en dehors des acteurs impliqués – avant la crise en Ukraine, quand bien même ils scolarisaient déjà quelque 68 000 enfants et adolescents, toutes origines confondues. Ils sont désormais placés sous le feu des projecteurs avec l’arrivée en France, en un mois, de plus de 10 000 jeunes Ukrainiens en âge d’être scolarisés, selon les statistiques actualisées lundi 11 avril. Un « afflux rapide », commente-t-on Rue de Grenelle, mais que le « système doit pouvoir encaisser ».

Depuis le déclenchement de l’offensive russe, le 24 février, l’éducation nationale a sonné la mobilisation. Les effectifs à scolariser vont « croître dans les prochains jours », annonçait le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, le 15 mars, en visitant une école de l’académie de Créteil. A l’époque, ses services travaillaient sur des projections de 10 000, 30 000, voire 50 000 jeunes arrivants.

« Engranger » un maximum de vocabulaire

Alors que le premier palier s’apprête à être franchi, on assure, au ministère, disposer des unités pédagogiques et du vivier d’enseignants « nécessaires ». Sans donner plus de détails sur le nombre de places ou de postes. Les syndicats d’enseignants, eux, évoquent déjà des « territoires en tension », en Ile-de-France notamment. Et s’ils saluent unanimement l’« élan de solidarité » à l’œuvre, ils réclament aussi, à l’image de la FSU, qu’un « effort soit fait par le renforcement des UPE2A » pour répondre aux besoins.

https://lemonde.assistpub.com/display.html?_otarOg=https%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr&_cpub=AAX23QE99&_csvr=041213_349&_cgdpr=1&_cgdprconsent=0&_cusp_status=0&_ccoppa=0

A Avallon, la réponse se joue autour de Catherine Darenne, qui, tous les lundis et les mardis matin, dispense un enseignement dit de « français renforcé ». Six heures, en tout, quand la circulaire sur la scolarité des élèves allophones, remontant à 2012 mais toujours d’actualité, évoque une « durée hebdomadaire de neuf heures au minimum dans le premier degré, et de douze heures au minimum dans le second degré ».

Le reste du temps, les quatre enfants évoluent dans leur classe respective. Et « maîtresse Catherine », qui se définit comme une « enseignante itinérante », apporte son aide à d’autres écoliers fraîchement débarqués dans d’autres écoles des environs ; des enfants pas tous originaires d’Ukraine, même si elle voit leur nombre croître rapidement ici aussi : ils sont déjà une quarantaine dans le département de l’Yonne, rien qu’au primaire. A Auxerre, à Sens, à Joigny et à Vergigny, les quatre unités spécifiques sont pleines.

Durant le temps qui lui est imparti à l’école Victor-Hugo, cette enseignante chevronnée met « le paquet » pour que son petit groupe « engrange » un maximum de vocabulaire. Jeu de l’oie, collages, quiz… « Je travaille un peu comme à la maternelle, en tentant de mêler l’agréable à l’utile pour les inciter à parler, parler, parler… » Sept cent cinquante mots maîtrisés d’ici à la fin de l’année, c’est l’objectif assigné. Certains sont déjà acquis : quand Catherine Darenne évoque la « récréation », les quatre élèves courent enfiler leur blouson.

« Pousser les murs »

A une centaine de kilomètres, dans le centre-ville de Dijon, le collège Les Lentillères a sa propre unité pour élèves allophones, où trois jeunes Ukrainiens viennent d’être affectés. « Et l’on nous en annonce deux de plus ces prochains jours, avertit la principale, Laurence Bourse. On fait tout pour les accueillir au mieux – de la « course solidaire » à la mise à disposition d’un logement de fonction –, mais on ne va pas pouvoir pousser les murs ! »

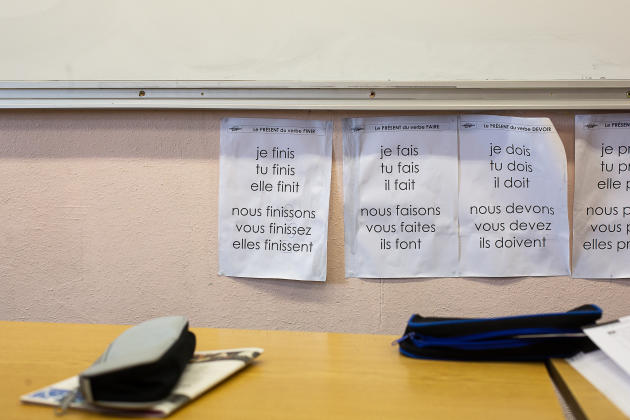

L’acronyme UPE2A est le même que dans le premier degré, mais le dispositif fonctionne, ici, différemment. Dans sa petite salle du deuxième étage, c’est Sara Frichet, enseignante de lettres, qui donne de la voix et jongle avec les langues – le français « en priorité », dit-elle, mais aussi l’anglais, l’espagnol et « quelques mots d’arabe » – pour se faire comprendre des adolescents. Pas question de les laisser bavarder. « Ce serait Babel », souffle la jeune femme.

Vingt-trois jeunes, dix langues, des âges variant entre 11 et 18 ans… L’« hétérogénéité » est la règle. Ukraine, Sri Lanka, Russie, Kosovo, Vietnam, Mali… Sara Frichet tient la liste des pays d’origine, tout en martelant que cette dernière ne compte « pas vraiment ». « Tous les élèves sont à égalité face au choc du déracinement ». Des élèves « de plus en plus nombreux », relève-t-elle : « Depuis deux à trois ans, on atteignait déjà les limites du dispositif en accueillant jusqu’à vingt jeunes. Avec la crise en Ukraine, on a dépassé ce plafond. »

Pour tenter de répondre aux besoins et de combler les écarts de niveau, la professeure les accueille, tous, quatorze heures par semaine pour un enseignement renforcé du français – du « français langue seconde », selon la terminologie officielle. Mais, au-delà de ce volume horaire partagé, c’est une approche « au cas par cas » qu’elle défend. Et on la croit sur parole en la voyant évoluer dans sa classe, ce mardi 5 avril.

« Le futur, c’est ici »

Trois groupes ont été constitués : près de la fenêtre, on trouve les élèves « non scolarisés antérieurement », qui n’ont jamais (ou trop rarement) pu s’asseoir sur les bancs de l’école. Ceux-là pourront rester deux ans dans cette unité spécialisée contre un an pour tous les autres. Au centre de la salle ont pris place les jeunes ayant quelques notions de français. A droite, près de la porte, sont rassemblés tous ceux déjà capables de communiquer entre eux et avec leur professeure, certains « presque prêts à sortir du groupe et à prendre leur envol ». Eux rejoindront bientôt à plein temps la classe ordinaire – de la 6e à la 3e – où ils ont été positionnés dès leur inscription. Les autres n’y vont que pour certains cours (sport, langues, sciences…).

A chaque groupe son exercice de langue : pour le premier, des mots croisés intégrant le vocabulaire de la famille ; pour le deuxième, une compréhension d’un texte de quelques lignes ; pour le dernier, des questions de grammaire sur les pronoms. Et, pour tous, le même objectif : progresser le plus rapidement possible.

Daniel, 12 ans, et Eva, 13 ans, ont intégré le groupe intermédiaire. Nika, 15 ans, le tout premier. Daniel et Nika sont frères, ils ont grandi à Odessa ; Eva, qui vivait dans la banlieue de Kiev, ne les connaissait pas avant de débarquer à Dijon avec sa petite sœur – déjà rescolarisée elle aussi –, et ses parents. Mais, affinité linguistique oblige, ces adolescents ont vite constitué un trio.

Des conditions de leur arrivée, ils parlent difficilement. La barrière de la langue y est pour beaucoup. Mais l’émotion joue, aussi. Alors plutôt que d’évoquer le conflit, les familles séparées, ou encore les amis restés au pays, ils préfèrent parler… d’école. De l’école d’« avant » et de celle d’« aujourd’hui ».

Vlada, une élève russe plus à l’aise en français, joue les interprètes. Un symbole. « Ici, les camarades, les professeurs sont très gentils, rapporte Eva. Les maths, l’anglais sont plus faciles. Ça me laisse du temps pour apprendre le français. » « En Ukraine, on enchaînait les cours sans s’arrêter, relève Nika. Ici, on fait de longues pauses, j’apprécie… même si ça rend les journées plus longues. » Daniel lui donne raison : « Les récréations, c’est vraiment bien. La communication avec les profs aussi. Ils sont beaucoup moins sévères… »

A ce stade, aucun des trois n’imagine un retour en Ukraine. « Le futur, c’est ici », sourit Nika, qui se rêve footballeur professionnel. Eva acquiesce, mais, prudente, elle a conservé un lien, « en visio », avec deux de ses enseignants ukrainiens. A l’un, elle doit d’ailleurs envoyer un exercice de maths. Et ce n’est pas sa « matière préférée », soupire-t-elle.

« Rudiments de français »

Ce vendredi 1er avril, plus au nord, à Strasbourg, la nouvelle venue au sein de l’unité pédagogique pour élèves allophones du lycée Marie-Curie offre l’occasion, au moins le temps des présentations, d’éloigner les projecteurs de l’Ukraine : « Je m’appelle Hiba, et je viens d’Italie », murmure la jeune fille. « Elle a déjà des rudiments de français », se réjouit en aparté Christelle Strub, professeure d’histoire, qui assure la coordination du dispositif dans ce lycée. Un « demi-dispositif », précise-t-elle : « son » UPE2A – elle a monté le projet de toutes pièces il y a trois ans – n’accueille que douze élèves contre une vingtaine ailleurs.

Ces jeunes ont en commun d’avoir moins de 16 ans et un niveau scolaire, notamment dans les matières scientifiques, équivalent à la 2de générale. Mais les similitudes s’arrêtent là. « Certains sont à peine capables de dire bonjour, quand d’autres savent déjà communiquer, explique la professeure. Il y en a qui ont vécu la guerre – et pas seulement en Ukraine –, ou qui ont fui la misère, quand d’autres sont ici parce qu’un de leur parent a été muté, ou parce qu’ils sont inscrits en section sportive ou musicale. »

La salle 205 du lycée strasbourgeois les accueille, tous, onze heures par semaine pour un apprentissage renforcé du français. Sept heures sous la houlette de Christelle Strub, auxquelles s’ajoutent trois heures avec Anne-Laure Gallon, enseignante de lettres. « En partant des contes qu’ils connaissent parfois dans leur langue d’origine, j’essaie de leur apporter un condensé de ce qu’ils auraient appris s’ils avaient été au collège en France », résume-t-elle. Et une heure avec Carine Etaix, professeure de SVT. « Je tente de leur faire acquérir au plus vite le vocabulaire des sciences », dit-elle.

Le reste du temps, les lycéens sont répartis dans l’une des neuf classes de 2de que compte l’établissement et suivent d’autres matières. Chacun à son rythme, et jusqu’à ce que l’inclusion soit totale – généralement, ici aussi, au bout d’un an.

A peine arrivée, Hiba a hâte de pouvoir progresser : elle a attendu quasiment quatre mois, entre son arrivée en France et son inclusion en UPE2A, pour pouvoir renouer avec les cours. Un parcours ponctué d’étapes auquel tous les élèves allophones doivent se soumettre : d’abord, un rendez-vous dans un centre d’information et d’orientation (CIO) ; ensuite, un test de positionnement dans un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones ; enfin, et c’est l’aboutissement de cette course d’obstacles, une affectation scolaire.

Longues listes d’attente

Quatre mois d’attente, cela paraît très long à l’équipe enseignante. Le délai moyen est plutôt de deux à trois mois. Pour les jeunes Ukrainiens, il a été réduit : il n’a fallu que dix jours pour que Maria, arrivée de Kiev avec sa sœur aînée, puisse rejoindre, mi-mars, le dispositif d’inclusion. « Je suis contente, j’ai le niveau pour suivre, dit-elle. Dans mon pays, j’étais déjà en dernière année de lycée, et j’avais étudié sept ans le français. Il y a des matières que je découvre, je ne connais rien à l’histoire et à la géographie de la France, mais j’ai envie de tout apprendre. » Elle n’a fait qu’un passage éclair en unité spécialisée : au bout d’une semaine, ses enseignantes ont jugé son niveau suffisant pour qu’elle intègre, à plein temps, une classe de 1re ordinaire.

Un traitement à part ? La question résonne, ces dernières semaines, au sein de la communauté éducative. « On ne peut que se réjouir de l’intégration rapide des enfants d’Ukraine, répond la référente strasbourgeoise. Tout ce qui est déployé pour favoriser l’inclusion est positif. Mais, sur le terrain, nous savons, nous, que les UPE2A sont saturées, et que les listes d’attente sont longues… Nos élèves doivent être traités à égalité. »

Les intéressés, eux, ne semblent pas prêter attention à ces débats. Entre Ivan, arrivé de Russie il y a déjà deux ans, et Sophie, débarquée d’Ukraine à l’automne, le rapprochement a été presque immédiat : les deux adolescents ont en commun, outre la langue russe, une passion pour la musique qu’ils pratiquent à haut niveau, au conservatoire de Strasbourg.

Au sein de l’unité, beaucoup d’amitiés se nouent sur des bases linguistiques ; c’est le cas pour Clara la Brésilienne et Leticia, arrivée du Portugal. Pour Bujar, venu d’Albanie, et Aria, d’Iran, le rapprochement se joue par le biais de l’anglais, souvent maîtrisé par les jeunes allophones.

De cette richesse linguistique, la salle tout entière résonne. Quand Mme Strub projette au tableau de fausses « unes » de journaux, et explique à la classe la tradition du poisson d’avril, les commentaires amusés fusent, en russe, en arabe, en anglais… L’enseignante y met bon ordre : « J’accepte les bavardages, mais à voix basse… et en français ! C’est comme ça que vous progresserez. »

Mattea Battaglia Avallon (Yonne), Dijon, Strasbourg, envoyée spéciale