L’enquête journalistique d’Hélène Ferrarini lève l’amnésie sur un pan de cette histoire de France absent des livres et des cours d’Histoire en mettant en lumière un rouage peu connu de la machine coloniale du XXe siècle : le système des «homes» développé depuis les années 1930 et dont subsiste encore un établissement dans les terres, à Saint-Georges, sur les berges du fleuve Oyapock en Guyane.

Le nom de ces pensionnats, évocateur d’un chez-soi confortable et aimé, prête tristement à confusion. Au sein des homes se trouvaient scolarisés de gré ou de force, sous l’égide de congrégations catholiques, enfants amérindiens et descendants d’esclaves marrons coupés de leur famille, de leur village, de leur culture, de leur langue et de la vie en forêt. Comme souvent, l’objectif affiché est d’apparence charitable : des missionnaires chrétiens souhaitent apporter la connaissance de leur dieu ainsi que la science occidentale à des tribus autochtones jusqu’ici peu contactées. Quant à l’État français, depuis le passage de l’empire colonial à la loi de départementalisation de 1946, et ce malgré la séparation de l’Église et de l’État, il se décharge volontiers de son devoir de scolarisation sur cette institution séculaire, déjà implantée dans ces régions difficilement accessibles et désireuse de poursuivre son œuvre d’évangélisation. Malgré une tentative de mise à distance par un préfet hostile à la main-mise religieuse sur les populations autochtones, l’Église s’est ainsi retrouvée, dans le cadre légal d’une instrumentalisation du droit de l’enfance en danger, financée par de l’argent public avec pour mission d’assurer l’alphabétisation et la francisation de générations d’enfants arrachés au foyer et à la responsabilité de leurs parents.

‘Si la scolarisation des garçons par les prêtres est un prétexte à une mise en pratique plus ou moins respectée, celle des filles par les sœurs apparaît comme le summum de la mystification.’

Mais la « parole en archipel » d’ancien·nes pensionnaires des homes masculins et féminins de Guyane que parvient à faire émerger l’autrice dans cet ouvrage commence à dessiner la carte d’un paysage encore plus sombre dans l’« océan de silences » qui la précédait. La concentration de violence symbolique, psychologique, spirituelle et physique subie par deux milliers d’enfants guyanais scolarisés dans ces conditions et dénoncée par une frange récente du militantisme autochtone rappelle le cas similaire, plus documenté, des pensionnats catholiques du Canada où ont été enrôlés et endoctrinés plusieurs dizaines de milliers de jeunes des Premières Nations. En outre, si la scolarisation des garçons par les prêtres est un prétexte à la mise en pratique plus ou moins respectée, celle des filles par les sœurs apparaît comme le summum de la mystification : ne dépassant généralement pas le niveau primaire, les filles y recevaient avant tout des leçons ménagères occidentales absurdes en forêt tropicale et une éducation à la soumission à un mari chrétien ou à un employeur venu de France pour une vie vouée de force à la servitude. Il reste que, pour l’un ou l’autre sexe, le portrait esquissé par les témoignages croisés de cette politique d’« assimilation » dite républicaine ressemble bien plus à un assujettissement qu’à une intégration, et moins à une élévation par l’instruction qu’à une tentative d’annihilation des cultures amérindiennes, de leurs langues et de leurs philosophies.

À quand la fermeture du dernier home et une Commission de vérité et de réconciliation pour établir la responsabilité de l’Église comme de l’État français dans ce traumatisme culturel récent infligé aux peuples de Guyane, afin de libérer et apaiser les esprits ?

Harmony Devillard

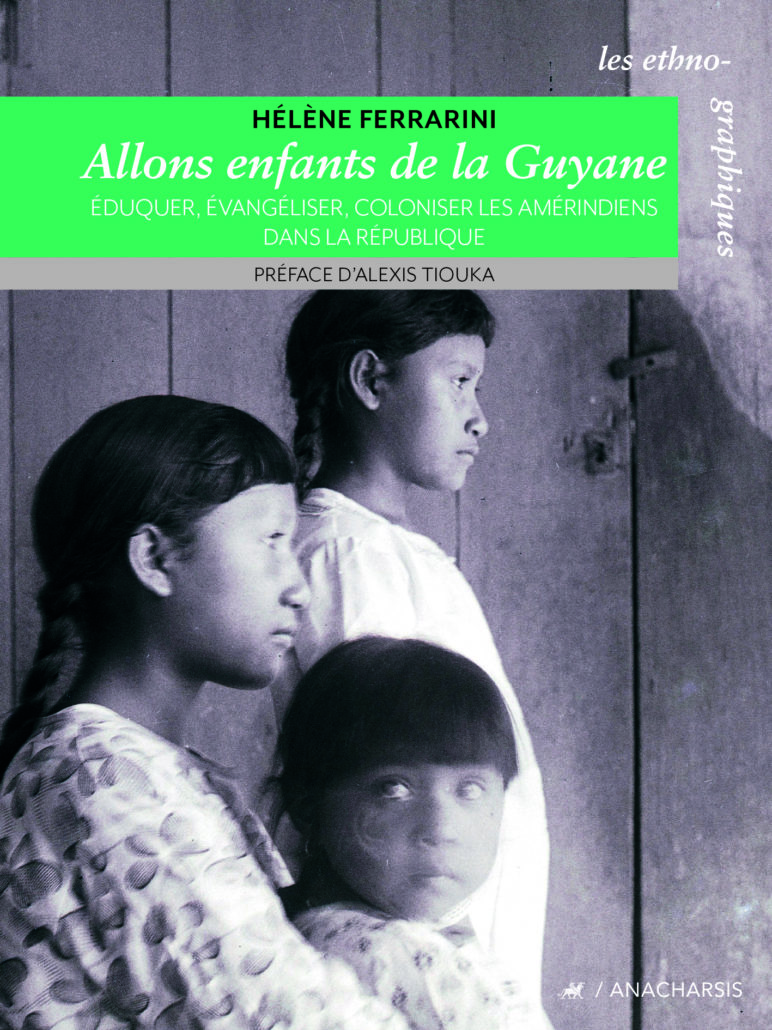

‘Allons enfants de la Guyane : Éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République‘ d’Hélène Ferrarini, préface d’Alexis Tiouka, éditions Anacharsis, coll. « Les ethnographiques », Toulouse, 2022, avec le soutien du CNL.