Leur détermination surprend et convainc. Au sein de la gigantesque communauté hip-hop sénégalaise, les artistes féminines font entendre leur voix de plus en plus fort, avec des morceaux aux paroles engagées et un flow imparable. Reportage

Elisabeth Stoudmann

Publié dimanche 9 mai 2021 à 15:01

Modifié dimanche 9 mai 2021 à 17:55

Le géant de bronze porte un enfant dans ses bras et tient une femme par la taille. Il symbolise «une Afrique sortant des entrailles de la terre, quittant l’obscurantisme pour aller vers la lumière», selon Abdoulaye Wade, président du Sénégal de 2000 à 2012. La silhouette de ce Monument de la renaissance, érigé en 2010 sur l’une des deux collines des Mamelles de Dakar, grossit sous nos yeux au fur et à mesure que notre taxi, longeant la corniche, s’approche de notre destination. Abdoulaye Wade, ce président de l’espoir porté au pouvoir par les pionniers du hip-hop dans les années 2000 puis président du grand désenchantement, a été empêché de briguer un troisième mandat douze ans plus tard par ces mêmes rappeurs via le célèbre mouvement «Y en a marre».

En mars dernier, les artistes sénégalais étaient de nouveau dans la rue et sur les réseaux sociaux pour dénoncer la mort et l’emprisonnement de nombreux jeunes lors des manifestations de soutien au leader de l’opposition Ousmane Sonko. Des valeurs sûres, comme Didier Awadi, et le rappeur le plus connu du moment, Dip Doundou Guiss, ont lancé des raps sans concession à l’encontre du président Macky Sall. Pour calmer le jeu, ce dernier a fini par libérer Omar Sonko et lever les mesures de confinement. A Dakar, la scène hip-hop veille et le gouvernement ne peut l’ignorer.

On sort de la voiture au pied du géant, pour s’enfiler dans une ruelle, puis tourner à gauche et trouver au bout de l’impasse la Maison des cultures urbaines (MCU), qui étend ses différents bâtiments – salle de répétition, studio son et images, espace d’exposition – sous le soleil, le vent et la poussière. L’institution a été érigée par la ville de Dakar afin de se doter d’un pôle représentant et structurant les différentes disciplines liées au hip-hop. A l’entrée, on rencontre le responsable du lieu, Amadou Fall Ba, grand activiste du rap «made in Dakar» depuis une quinzaine d’années, et Ndeye Fatou Tounkara, présidente de l’association Gënji Hiphop, qui regroupe une septantaine de rappeuses, DJ, graffiteuses, photographes ou vidéastes. En jeans et t-shirt, un foulard avec un gros nœud sur la tête, souriante, mais déterminée, «Wasso», comme on la surnomme ici, s’est emparée avec tous les membres de son association des droits de la femme. Un sujet épineux dans un pays qui compte une population à plus de 90% musulmane, et où les traditions, l’autorité des aînés et le droit coutumier prennent bien souvent le pas sur la législation.

Sensibiliser le «deuxième sexe»

Le rap est un excellent véhicule dans un pays où l’oralité reste prépondérante. Ainsi, l’association Gënji vient de sortir un clip, Dotoniou Nopi, où la chanteuse Zahra B et la rappeuse Mina la Voilée dialoguent en wolof, en français et en anglais pour sensibiliser et encourager les femmes à porter plainte si elles sont victimes de violences sexuelles. Depuis une année, une nouvelle loi est d’ailleurs entrée en vigueur au Sénégal pour criminaliser le viol et la pédophilie, avec des peines de prison pouvant aller jusqu’à la perpétuité. Une bataille qui n’est pas anodine dans un pays où «dans chaque famille quelqu’un a été témoin d’un viol, mais où personne ne dit rien car c’est généralement un membre de cette famille qui est l’auteur du crime», explique Wasso Tounkara.

Cheffe de projets culturels, manageuse d’artistes et formatrice en activisme culturel, Ndeye Fatou Tounkara a les yeux qui pétillent quand elle parle de ces sujets lourds, comme si elle voulait amener un baume sur des plaies encore trop à vif et taboues. Célibataire d’une trentaine d’années, elle poursuit: «Bien sûr, le mariage forcé n’a plus cours à Dakar. Mais la pression pour se marier avant 24 ans est énorme, et qui dit mariage dit souvent retrait de la vie active pour une femme et, par conséquent, perte de son autonomie.»

Dès les années 1990, les femmes ont trouvé leur place dans la scène hip-hop sénégalaise. Les pionnières n’ont néanmoins pas acquis la même notoriété que leurs confrères masculins, même si Sister Fa continue son travail de sensibilisation sur l’excision ou que Fatim est devenue une présentatrice de TV connue. Moonaya, est, quant à elle, toujours bien présente. Elle a signé l’an dernier un contrat avec Sony Afrique et figurait parmi les finalistes du Prix RFI 2020. On la rencontre à l’entrée d’une médina, en face du club – aujourd’hui désaffecté – du chanteur Thione Seck, situé au dernier étage d’une bâtisse coloniale reconvertie en centre culturel. Ce rooftop alternatif, atelier du styliste Cheick Kha, n’est accessible qu’en escaladant une série de rampes d’escalier et en traversant l’appartement où vit la famille de Cheick Kha.

Engagée mais pas féministe

«Quand j’ai commencé à la toute fin des années 1990, je ne me posais pas la question d’être une femme. Le simple fait de faire du rap me marginalisait, un peu comme les rockeurs auparavant. Ce n’est que plus tard que je me suis rendu compte qu’être une femme et faire du rap était doublement compliqué», pose d’emblée la chanteuse, qui a participé à la première comédie musicale hip-hop d’Afrique de l’Ouest au milieu des années 2000. Pour autant, Moonaya ne veut pas endosser le rôle d’une féministe. Elle se voit comme une rappeuse engagée qui veut faire bouger la société dans son ensemble. Elle sample ainsi Malcom X (Qui), s’attaque à la corruption (Tu t’en galèches) ou se moque des fantasmes masculins (Toutes les femmes). En sentant sa gêne lorsqu’on évoque le mot féministe, on se rappelle les mots de Wasso deux jours plus tôt: «Le mot féminisme n’a pas d’équivalent en wolof. Il reste associé à quelque chose d’occidental et n’a pas de résonance dans notre société. Il renvoie aussi à #MeToo, un mouvement qui n’est pas bien compris ici.»

On aimerait bien savoir ce qu’en pense Mina La Voilée, la rappeuse dont le nom est mentionné au détour de chaque conversation, tout comme celui d’OMG et de Sister LB. Mina La Voilée: ce nom intrigue et ses titres qu’on découvre sur YouTube cinglent. Elle assume ses convictions musulmanes et fait du rap. Ce n’est pas rien. On apprend qu’elle vient d’accoucher et on nous déconseille d’aller la voir. Finalement, c’est elle qui nous contactera via WhatsApp. Comme le veut la tradition, elle séjourne quelque temps dans la maison de sa belle-famille avec son mari et son bébé. Direction Keur Massar, donc, à une heure de route au nord de Dakar. Au rez-de-chaussée de la vaste bâtisse où chacun vaque à ses affaires, la chambre à coucher de Madame et du bébé. Celle de Monsieur, qui fera une brève apparition plus tard, est à l’étage. Ambiance cocooning à l’africaine: tout en douceur dans la chambre, allées et venues bruyantes à l’extérieur.

Porter le voile et rapper

En pantalon serré et chemise, le voile sur les cheveux, Mina semble jongler sans grande difficulté entre son tout nouveau statut de mère et sa personnalité d’artiste engagée. Sa voix est claire, le débit rapide, le discours direct. Ses premiers morceaux, qui paraissent dès 2016, attaquent le problème frontalement. Celle qui ne s’appelle encore que Mina fustige l’intolérance du milieu hip-hop qui rejette son voile. Elle demande à être reconnue pour ce qu’elle est – une femme qui fait du rap – et non en fonction de sa croyance. Elle fait le buzz, commence à être invitée dans des festivals au Sénégal et ailleurs en Afrique pour finir par adopter ce nom qu’elle critiquait: «Tout le monde m’appelait Mina La Voilée. Même les affiches de concert me présentaient sous ce nom. Bien que je trouve cela stigmatisant, j’ai fini par me laisser convaincre par mon équipe d’endosser cette appellation pour des raisons évidentes de marketing.» Voilà qui en dit long sur la détermination de la dame.

Aujourd’hui, les paroles de ces chansons sont montées en puissance. «Je parle de viol, de blanchiment de peau, des violences faites aux femmes. Nous sommes les mieux placées pour traiter de ces sujets que nous subissons, tout comme pour parler d’accouchement ou d’autres sujets féminins. Mais je fais aussi des raps sur d’autres thèmes.» La voix de Mina n’est pas anodine, et ses impacts se font déjà sentir. «Deux nouvelles slammeuses, également voilées, sont apparues. Et je reçois des messages de femmes qui me disent: «Avant, je n’osais pas venir aux concerts de hip-hop mais, maintenant que j’entends tes paroles, je viens.» Le rap informe, le rap éduque, le rap est vraiment engagé et il peut tout changer. Mais ici, il est difficile d’être mariée et de faire du rap. Une femme qui rentre à 3h du matin et se lève à midi, c’est vraiment très mal perçu. Si ce n’est pas ton mari qui te juge, ça va être la famille de ton mari.» Heureusement pour Mina, son homme est aussi rappeur, originaire de Kaolack. Son nom de scène: Deep Dose.

Les hommes ne lâchent rien

«Dans notre société, quand tu es une femme, on te dit tout le temps ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre, comment tu dois te comporter, comment tu dois parler, que tu ne dois pas rigoler mais juste sourire. Prenez mon exemple: je viens d’accoucher et, pendant trente jours, je n’ai pas le droit de sortir de cette maison à cause du mauvais œil. Mais moi je ne crois pas au mauvais œil! Tous ces non-dits, on devrait les étaler au grand jour. On devrait avoir des sons sur tout, tout, tout.» Quelques minutes plus tard, Mina nous présente la famille avant de nous accompagner sur le pas de la porte et de se figer, comme maintenue par un fil invisible.

La place que les femmes sont en train d’acquérir et de réclamer au sein de l’immense scène hip-hop sénégalaise est en devenir. Photographes, artistes ou DJ, elles prennent la parole dès qu’elles le peuvent, mais ne sont encore que les actrices d’un milieu réglé et régulé presque uniquement par les hommes. Amadou Fall Ba, grand manitou de la scène urbaine par qui tout passe, est bien placé pour le savoir. «C’est plus difficile pour les femmes de toute façon, dans tous les domaines. Donc dans le hip-hop aussi, admet-il. Elles ont ainsi besoin d’hommes qui les soutiennent dans leur combat parce que ce sont eux qui commandent au Sénégal. Le débat doit aussi gagner en visibilité; moi-même, je n’ai jamais discuté de cela ni avec ma mère, ni avec mes sœurs.» Mettant à profit l’inactivité scénique due à la pandémie, Amadou Fall Ba est en train d’élaborer tout un programme de formation en son, régie, lumière et administration culturelle, avec brevet de technicien supérieur à la clé. L’un de ses objectifs est qu’il y ait autant de femmes que d’hommes qui s’inscrivent.

Artiste et entrepreneuse

A la périphérie de cette scène, la danseuse et chorégraphe Khoudia Touré est peut-être bien l’exemple abouti d’une artiste autoentrepreneuse qui gère tout de A à Z, prouvant ainsi que l’on peut être artiste, directrice de compagnie, cheffe de projet… A 35 ans, la jeune femme a déjà tourné internationalement et monté une formation en danses urbaines (SUNU Street, financée par l’Union européenne). Depuis 2018, elle bénéficie des conseils éclairés de la chorégraphe Crystal Pite dans le cadre du programme Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative. Elle collabore également avec le Romand Stéphane Lambiel pour initier les patineuses et patineurs aux mouvements hip-hop. L’ironie du sort veut d’ailleurs que nous lui parlions au téléphone depuis notre appartement dakarois alors qu’elle est… à Champéry, en train de donner des cours à la Skating School of Switzerland. «Quand j’ai commencé la breakdance à Dakar, j’étais vraiment une des seules filles. Je voulais prouver que ce que les garçons faisaient je pouvais le faire aussi. Mais je ne me suis jamais arrêtée au fait que j’étais une fille. Je me vois d’abord comme un être humain.»

Si Khoudia Touré continue de participer à des battles et à des entraînements collectifs au sein de la communauté hip-hop, c’est au sein de la compagnie Mer Noire, dont elle est l’une des cofondatrices, qu’elle défriche et pose les bases de spectacles d’un genre nouveau. «C’est un milieu à la base très masculin et le poids social est très très lourd pour les femmes qui veulent faire du rap. Choisir la voie artistique n’est déjà pas évident au Sénégal; alors vouloir faire du hip-hop son métier rajoute une difficulté supplémentaire. Moi, j’ai eu la chance de grandir du côté de ma famille maternelle, ouverte et métissée. Si j’avais grandi du côté paternel, qui est très traditionnel, ça aurait été beaucoup plus dur.»

Une leçon d’«empowerment» avec Ami Yerewolo

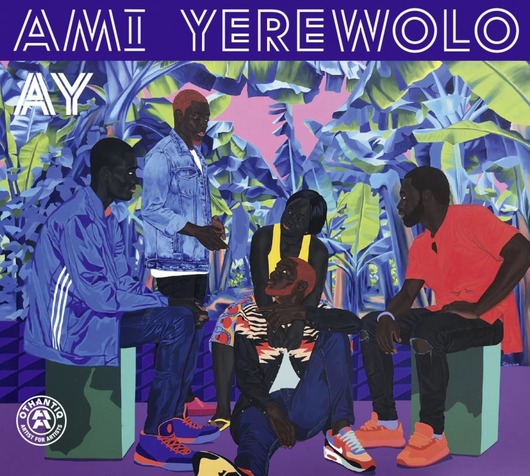

Si la scène de hip-hop sénégalaise est immense et sa composante féminine bien présente, le Mali voisin fonctionne de façon moins structurée, avec une représentation féminine quasi nulle. Un seul nom, celui d’Ami Yerewolo, pour défendre la cause des femmes. Douze ans que cette artiste au discours acéré est tombée dans le grand chaudron du rap, d’abord en cachette, puis à visage découvert et aujourd’hui de façon ostentatoire. Il y a tout juste une semaine, Ami Yerewolo a fait paraître son premier album international, AY, produit et dirigé par l’artiste camerounais basé en France Blick Bassy, sur son tout nouveau label Othantiq.

Un petit bijou dans lequel elle se distingue pas son flow en bambara percutant et sa capacité à poser sa voix sur des bandes-sons inédites. Réalisé à distance pendant l’événement, AY est le fruit d’allers et retours incessants entre la France, où Blick Bassy orchestre une trame de musique urbaine et dansante, et Bamako, où Ami pose ses diatribes en studio. «C’est vrai que les musiques que me proposait Blick étaient très différentes de celles sur lesquelles j’avais rappé jusque-là, mais il y avait chaque fois une base d’instruments traditionnels à laquelle je pouvais m’accrocher, explique-t-elle. J’avais l’impression que les textes venaient tout seuls.»

Ne pas se poser en victime

Des textes engagés à l’instar de ce premier single, Je gère, qui malmène quelque peu les us et coutumes africains où chefs de village ou de quartier, oncles et autres aînés en tous genres ont l’autorité et le droit de se mêler de tout. «Moi je m’assume seule depuis des années et je leur dis: mêlez-vous de vos oignons!» reprend la rappeuse au bout du fil. Grande avocate de la cause des femmes, son «combat» depuis plusieurs années, Ami Yerewolo se positionne un peu différemment sur cet album où elle traite de problèmes de la société et de son évolution personnelle (le très beau Doussou Souma).

«Je ne veux plus me poser en victime. Ce n’est bien sûr en aucun cas une critique envers les femmes qui ont subi des violences sexuelles et qui en souffrent toujours. Mais je veux désormais montrer l’image d’une femme forte, qu’on ne peut pas abuser.» Et ce ne sont pas que des mots puisque Ami gère également un festival, Le Mali a des rappeuses, et prévoit d’ouvrir un centre culturel qui formerait des femmes à développer leur créativité et leur business model dans le domaine des cultures urbaines. Respect.