12 mai 2021 Par François Bougon

En autorisant l’extradition de dix ex-militants d’extrême gauche italiens condamnés dans leur pays pour terrorisme, Emmanuel Macron rompt avec une politique mise en place par François Mitterrand en 1985. Plus de quarante ans après les faits, la seule réponse pénale ne permettra pas cependant de clore le dossier.

· Bien longtemps après les faits, cette histoire n’est ni apaisée ni partagée. Les mémoires sont divisées et à vif. Les plaies n’ont pas cicatrisé et les acteurs politiques du présent continuent à jeter du sel dessus. De quoi parle-t-on ? De ces « années de plomb » – expression sujette à controverses, comme à peu près tout dans ce sujet – durant lesquelles, en pleine guerre froide, l’Italie a plongé dans une violence politique alimentée à la fois par l’extrême droite, soutenue en sous-main par des secteurs de l’État (services secrets, police, magistrature), et par l’extrême gauche.

La première est à l’origine d’attentats à la bombe aveugles et sanglants – dont celui contre la gare de Bologne, le 2 août 1980, qui fit 85 morts et blessa plus de 200 personnes – et de la majorité des victimes de ces« années de plomb » (les deux tiers des près de 500 morts et près de 5 000 blessés « causes politiques » entre 1969 et 1987).

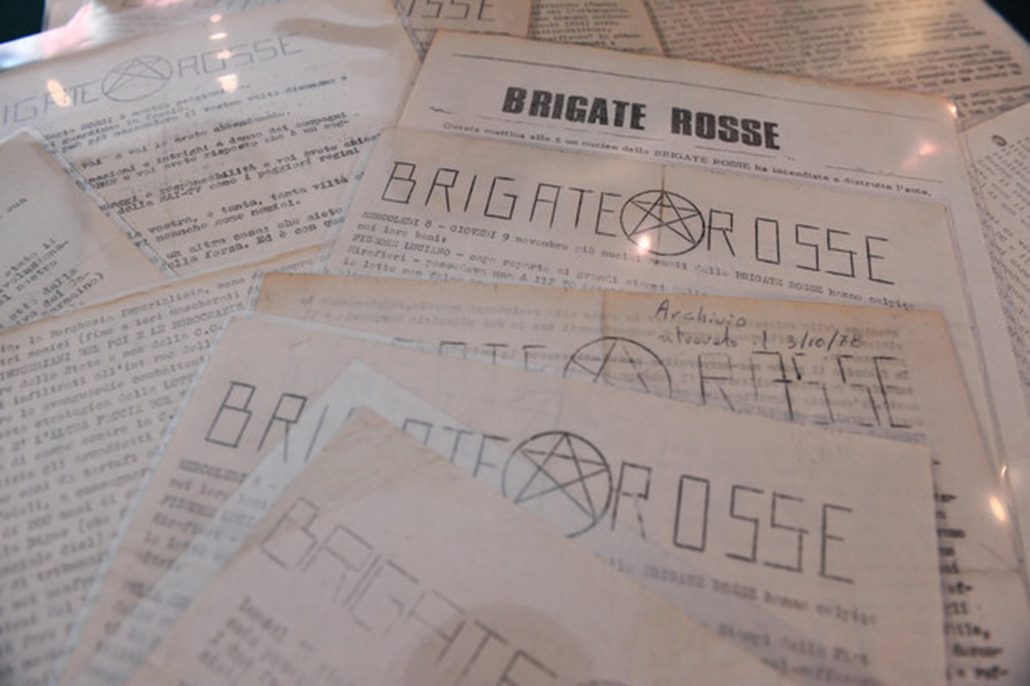

La seconde, avec ses nombreux groupes, dont le plus connu, celui des Brigades rouges, a mené des attaques ciblées contre des policiers, des magistrats ou des hommes politiques, et a enlevé puis tué, en 1978, l’ancien premier ministre Aldo Moro, une figure de la Démocratie chrétienne, la formation qui dominait la vie politique depuis l’après-guerre.

À cette histoire italienne, la France voisine a été mêlée à partir des années 1970, car nombre de militants d’extrême gauche, qui avaient opté pour la lutte armée, s’y sont réfugiés en raison des peines lourdes qui étaient infligées, même à ceux qui n’avaient pas de sang sur les mains.

Dès son arrivée au pouvoir, François Mitterrand tente de trouver une solution pour éviter que ces militants n’entrent en clandestinité et ne transforment la France en base arrière. C’est aussi une façon de prêter main-forte à la démocratie transalpine, qui doit gérer plus de 4 000 prisonniers issus de cette mouvance.

C’est un magistrat, Louis Joinet, conseiller pour les droits de l’homme à Matignon puis à l’Élysée de 1981 à 1995, qui est chargé de la mettre en œuvre. On la baptise « doctrine Mitterrand », mais, comme le souligne Grégoire Le Quang, docteur en histoire contemporaine et chercheur associé à l’IHTP (Paris-8-CNRS), « on devrait l’appeler la “doctrine Joinet” ».

« L’idée était d’arriver à une désescalade par l’extérieur. D’ailleurs, Marc Lazar [historien spécialiste de l’Italie d’après 1954 – ndlr] souligne que ce fut en partie concerté avec le premier ministre italien de l’époque, Bettino Craxi, car cela leur permettait d’apporter une réponse à un problème épineux », poursuit l’auteur d’une thèse sur les « années de plomb » en 2017 (Construire, représenter combattre la peur : la société italienne et l’État face à la violence politique des “années de plomb”, 1969-1981).

Ce n’est pas vraiment une doctrine, mais bien plutôt une série de pratiques qui, avec l’aide des avocats des exilés italiens, permet notamment de recenser puis d’accorder un asile de fait aux « renonceurs », comme les désigne Joinet.

« Le néologisme, explique-t-il dans ses mémoires publiés en 2013 (Mes raisons d’état, La Découverte), visait ces militants qui sortaient de la clandestinité, en renonçant de fait “pour l’avenir” à tout recours à la violence, sans qu’on exige d’eux le reniement de leur passé et encore moins une quelconque dénonciation. » Ils ont renoncé à la violence, mais aussi de fait à leurs idéaux de jeunesse et à leur pays.

Selon Joinet, « cette “doctrine Mitterrand”, tant dans son fondement global que ses apparentes ambiguïtés, repose sur une formule attribuée au président, qui devint ma devise : “Le grand problème politique du terrorisme est certes de savoir pourquoi on y entre, mais il est surtout de savoir comment on en sort !” ».

Cette « doctrine » est formalisée en 1985, lors d’un discours du président au 65e congrès de la Ligue des droits de l’homme. Il y explique : « Les réfugiés italiens […] qui ont participé à l’action terroriste avant 1981 ont rompu avec la machine infernale dans laquelle ils s’étaient engagés : ils le proclament ; ils ont abordé une deuxième phase de leur propre vie et se sont insérés dans la société française. Bien entendu, s’il était avéré que tel ou tel manquait à ses engagements et nous tromperait, nous frapperions. […] J’ai dit au gouvernement italien que ces Italiens étaient à l’abri de sanctions par voie d’extradition. Mais, quant à ceux qui poursuivraient des méthodes que nous condamnons, sachez bien que nous le saurons et, le sachant, nous les extraderons ! »

Louis Joinet, dans son livre, souligne qu’il n’était pas question de « protéger mordicus de toute extradition des récidivistes avérés de l’assassinat politique. À condition que les dossiers transmis par les juges italiens présentent des preuves solides et ne reposent pas sur les trop vagues déclarations d’un délateur. Or, dès la première liste de 141 noms réclamés par l’Italie que me transmit la chancellerie en 1981, celle-ci me signala que “Rome ne jouait pas vraiment le jeu”. Cette note soulignait “les carences fréquentes des dossiers transmis par la justice italienne”. Dans une autre note de la même année, le ministère de la justice précisait : “Rome [nous] informe de la situation pénale [de tel ou tel exilé en France], sans que celle-ci soit jamais exposée de façon globale et clairement exploitable, mais fait montre en revanche d’une relative mauvaise volonté à fournir les renseignements complémentaires sollicités” ».

C’est là l’origine d’une discorde entre les deux pays et le sentiment, côté français, à tort ou à raison en fonction des dossiers, que l’Italie cherchait la vengeance et non la justice. Ceux qui en sont persuadés citent le livre-enquête du célèbre historien italien Carlo Ginzburg consacré au procès des trois militants du groupe Lotta Continua, Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani (l’un de ceux arrêtés le 28 avril) et Adriano Sofri (Le Juge et l’historien, Verdier, 1997). Ils avaient été condamnés à 22 ans de prison sur la seule foi d’un seul témoignage d’un repenti, un ancien militant qui avait bénéficié de la prescription.

« Exactitude et vérité », par Carlo Ginzburg, Jean-Claude Milner et Jean-Claude Zancarini © Banquetdelagrasse

Mais, là aussi, les avis divergent. Ainsi, pour le professeur de droit public Franck Laffaille (lire ici), « l’Italie des années de plomb demeure un État de droit, nonobstant les violations inacceptables (concernant, par exemple, la durée de la détention préventive) des droits de l’homme : l’imparfait État de droit ne signifie pas État autoritaire ».

En tout cas, quarante ans après l’élection du premier président socialiste de la Ve République, le 10 mai 1981, Emmanuel Macron vient d’enterrer avec fracas l’héritage de son prédécesseur en donnant son accord à l’extradition de dix anciens membres de l’extrême gauche italienne, notamment des Brigades rouges, condamnés à de lourdes peines dans leur pays pour terrorisme mais qui ont refait leur vie de ce côté-ci des Alpes.

Une longue bataille judiciaire attend ces derniers après leur interpellation le 28 avril, puis leur remise en liberté. Seul l’un d’eux, Maurizio di Marzio, 60 ans, a échappé aux policiers, mais les faits pour lesquels il est poursuivi – une tentative de meurtre sur le directeur adjoint de la division nationale antiterroriste au début des années 1980 – sont prescrits depuis le lundi 10 mai.

« C’est une décision d’Emmanuel Macron, elle s’inscrit strictement dans la doctrine Mitterrand, s’est justifié l’Élysée. Et dans l’impérieuse nécessité de la construction d’une Europe de la justice. Le président de la République a voulu régler ce sujet, comme l’Italie le demandait depuis des années. »

Trahison de la parole donnée

Cette assertion a suscité l’indignation d’une des avocates historiques des exilés italiens, Irène Terrel, qui a dénoncé une « trahison » trente-six ans après le discours de Mitterrand au congrès de la Ligue des droits de l’homme. Pour Irène Terrel, « il ne s’agit même plus de la “doctrine Mitterrand”, mais de la “doctrine de la France” ».

« La parole de la France a été respectée de part et d’autre par quatre présidents de la République jusqu’à ce petit matin où Emmanuel Macron a décidé de la trahir. C’est une violation des droits : je vais plaider les mêmes procédures que j’ai plaidées il y a trente ans. C’est aussi une violation du droit d’asile formellement accordé par la France. C’est, enfin, une violation de tous les grands principes proclamés par la Cour européenne des droits de l’homme. Un reniement des fondamentaux de notre État de droit. Cela interroge sur le sens de la prescription, qui fait partie de notre arsenal juridique et que les autorités italiennes voudraient détourner. Pourquoi raviver aujourd’hui les plaies quand un quart de siècle s’est écoulé ? »

Le président de la LDH, Michel Tubiana, a dénoncé « un déni de justice, mais aussi un déni d’éthique », et évoqué « une décision politique ».

Car il est manifeste que, dans ce dossier, le passé vient servir les enjeux du présent. Pour Carmela Lettieri, maîtresse de conférences à l’université d’Aix-Marseille (lire ici son interview), il existe assurément une part de « calcul politique » dans la décision d’Emmanuel Macron, « puisque l’enjeu sécuritaire est devenu une priorité pour la classe politique française en période préélectorale ».

Côté italien, depuis le début des années 1990, le populisme a fait son miel de ce dossier controversé. D’abord Silvio Berlusconi, puis aujourd’hui Matteo Salvini. Avec Emmanuel Macron, la France n’est désormais pas en reste dans l’instrumentalisation de cette affaire.

« Cela intervient à un moment où Macron veut donner des gages à la droite, relève Grégoire Le Quang. En Italie aussi, le gouvernement de Mario Draghi est sous la pression de la Ligue de Salvini [Le parti d’extrême droite de l’ancien ministre de l’intérieur – ndlr]. C’est ce dernier qui a fait de ce dossier un enjeu politique. On se souvient de l’arrivée en Italie de Cesare Battisti [militant des Prolétaires armés pour le communisme (PAC), condamné par contumace par la justice italienne et longtemps réfugié en France avant de fuir au Brésil, puis en Bolivie. Il a été extradé en janvier 2019 pour purger une peine de réclusion à perpétuité – ndlr] et la manière dont Salvini l’a présenté comme un trophée de chasse. Cela rapporte toujours un certain capital politique de jouer sur ces failles mémorielles. »

Demande de justice

Cela dit, relève le chercheur, « en France, on ne prend pas la mesure de la demande de justice qui existe en Italie ». « Certes, poursuit-il, il y a eu des peines très dures, des procès iniques, comme celui de Sofri et de Pietrostefani, mais il y a une demande de justice, car les associations de victimes sont très présentes, notamment dans les médias. Ainsi, Mario Calabresi [fils du commissaire dont Sofri et Pietrostefani sont accusés d’avoir commandité le meurtre en 1972 – ndlr] a été directeur de deux journaux importants, La Stampa et la Repubblica. »

Le 28 avril, ce dernier a tweeté : « Aujourd’hui, un principe fondamental a été rétabli : il ne doit pas y avoir de zones franches pour les meurtriers. La justice a finalement été rendue. Mais je ne peux pas être satisfait de voir une personne âgée et malade en prison après si longtemps. »

© Mario Calabresi

On parle, en effet, d’hommes et de femmes dont l’âge varie entre 63 et 77 ans et dont certains ont une santé dégradée. À ce stade, la solution ne serait-elle pas tout simplement une forme de clémence ? Cette amnistie évoquée de manière récurrente mais rejetée par la majorité des formations politiques en Italie ?

Dans un article publié en 2006, l’historienne française Sophie Wahnich – signataire, le 29 avril dernier, d’un texte publié par Libération s’adressant à Emmanuel Macron pour lui réclamer de tenir les engagements de la France à l’égard des exilés italiens – se prêtait au jeu des analogies « avec l’audace des anachronismes », en convoquant notamment la Commune de Paris et la répression féroce des communards qui « avaient exercé un pouvoir souverain insurrectionnel concurrent de celui de l’État en guerre ».

Puis elle concluait : « La demande d’amnistie est toujours aussi une demande de reconnaissance du passé, mais aussi un lieu où se joue la structure symbolique de la politique à venir. En quoi, aujourd’hui, l’amnistie acceptée ou refusée est-elle l’un des lieux où se joue la forme de la politique à venir ? En quoi la présence ou l’absence de l’amnistie comme institution et comme pratique engage-t-elle la possibilité de retrouver un rapport à la vérité qui ne soit pas rabattue sur des décisions de justice ? Ce sont ces questions qui devraient permettre de réengager le débat sur le présent de l’histoire et ce qui s’y joue, non seulement pour les individus concernés, mais aussi pour l’ensemble de la société. »

Pas de pardon, mais la répression

Ces questions, elles sont toujours posées. Mais l’heure présente, où les thèmes sécuritaires occupent une part de plus en plus grande de l’espace politique et des campagnes électorales, laisse malheureusement peu de place à la possibilité d’une quelconque mansuétude. On assiste à un tournant répressif depuis les années 1990 lié à la montée des droites néolibérales, où les possibilités d’amnistie, de pardon ou de clémence s’amenuisent. Or, jusque dans les années 1970, le pouvoir italien y avait recours, notamment pour vider les prisons. De plus, la parole des victimes est omniprésente dans les médias.

Ce dossier des exilés italiens est l’occasion pour les droites au pouvoir , que ce soit en Italie ou en France, d’une démonstration de la force de l’État. L’Italie cherche à leur faire payer le défi qu’ils ont posé à l’ordre établi. La France, elle, a renoncé à sa parole donnée.

Pour Federica Rossi, chercheuse en criminologie et science politique à la London South Bank University, il faut comprendre cette histoire à la lumière d’une nouvelle configuration politique, dans laquelle la figure du juge occupe une place centrale et obtient une « nouvelle légitimité sociale et politique » (lire son article dans le Journal européen de criminologie). Un moment charnière qu’elle situe au début des années 1990.

« Dans le même moment où les pouvoirs politiques se vident de leur pouvoir d’intervenir sur les décisions de droit, ils jouent la carte de la justice pénale pour gagner des voix. C’est donc un processus simultané de dépolitisation (renoncement au pouvoir d’amnistier, délégation aux pouvoirs judiciaires) et de politisation (surinvestissement dans le discours public et politique) », dit à Mediapart celle qui est l’autrice d’une thèse en 2011 sur les « années de plomb » (La « lutte armée » entre justice, politique et histoire : usages et traitements des « années de plomb » dans l’Italie contemporaine (1968-2010)). « La clémence devient très coûteuse politiquement, car les politiques investissent beaucoup la carte de la sécurité et de la lutte contre les criminalités et les violences. Une partie de cet acharnement judiciaire envers les exilés italiens s’explique par ce populisme pénal. La justice pénale est confondue avec la justice sociale. On estime que la justice pour les victimes doit passer inévitablement par l’emprisonnement de ces gens, même quarante ans après. »

La peine pourrait cependant passer par d’autres formes, telles que la réhabilitation sociale ou la réinsertion. De plus, il faudra sûrement des années pour que d’éventuelles extraditions interviennent. Et encore rien n’est moins sûr, puisque nous avons affaire à des personnes âgées et souvent malades.

Comme le dit le fils du commissaire Calabresi lui-même, qui peut se satisfaire « de voir une personne âgée et malade en prison après si longtemps » ? Par ailleurs, contrairement à ce qu’assène le ministre de la justice, l’avocat Éric Dupond-Moretti, cela ne permettra sûrement pas à l’Italie de « tourner une page de son histoire, qui est maculée de sang et de larmes ». Qu’est-ce qui permet de refermer une séquence historique où le sang a été versé ? Sûrement pas la vengeance ni l’acharnement.

En mai 1876, plaidant au Sénat pour le pardon en faveur des communards, Victor Hugo lance : « Ce que l’amnistie a d’admirable et d’efficace, c’est qu’on y retrouve la solidarité humaine. C’est plus qu’un acte de souveraineté, c’est un acte de fraternité. C’est le démenti à la discorde. L’amnistie est la suprême extinction des colères, des guerres civiles. Pourquoi ? Parce qu’elle contient une sorte de pardon réciproque. » Près de cent cinquante ans plus tard, ses mots sont toujours d’actualité.