Esther Fogiel, des mois déjà, voire des années que j’ai aperçu pour la première fois le visage de cette femme. Ses cheveux châtains bouclés autour d’un petit visage, serré autour de la bouche, tremblante, quelques rides sur la lèvre supérieure. Des yeux marron, entre vivacité et peur panique. Monsieur, dit-elle, toujours très courtoise même pour opposer un refus. Une dame avec une allure d’adolescente fragile. Esther qui fut longtemps un mystère pour tous ceux qui se sont intéressés à la parole des victimes de la Shoah. Car elle est silencieuse, discrète sur sa propre histoire, que l’on devine douloureuse, indicible, jusqu’au jour où le président Castagnède lui a « donné » la parole ce vendredi 19 décembre, après plus de deux mois de procès, des dizaines d’heures de témoignages, bouleversants pour les uns, émouvants pour d’autres. Pourtant, à la fin de l’intervention d’Esther, ce fut l’effroi qui glaça les auditeurs et le silence, seul capable alors de rendre compte du respect. Aucun journaliste n’a osé, pour cette unique fois, réclamer sa part de détresse à négocier dans son média. Silence, radio et télé. Esther nous avait imposé une retenue qui n’est pas notre fort…

Les Fogiel, Liba et Icek, enfants de la diaspora : elle fuit les pogroms lettons, lui les pogroms polonais. Ils arrivent en France, à Paris, en 33, un an avant la naissance d’Esther. Elle a peu de souvenir de cette époque sinon le dur travail de ses parents dans un commerce et elle, placée chez des nourrices ; son père engagé dans l’armée polonaise en 39, démobilisé en 40. En juillet 42, la famille habite rue de la Chartreuse à Bordeaux. Lui reviennent en mémoire les privations alimentaires, l’étoile jaune. Mais surtout ce samedi à la sortie de l’école quand sa mère est venue la chercher, lui expliquant qu’elle devait la placer chez quelqu’un. « Elle ne pouvait pas se décider à partir, elle me regardait avec un sourire triste en silence. Le lundi, nous avons passé la ligne de démarcation. »

Valence d’Agen, une famille d’accueil où elle fut violée peu de temps après son arrivée. Profondément marquée physiquement, elle fut cachée dans une institution religieuse où elle ne pouvait comme juive, incarnation du mal, se mêler aux autres. Retour dans la famille « d’accueil » où se tenait un ménage à 3. La petite était mise dans le lit du mari…Seul lien affectif avec une petite chienne de la maison, « elle me le rendait bien ». Une nuit, Esther fut réveillée par des gémissements, ils avaient pendu la chienne au-dessus de son lit. Ils lui faisaient faire les travaux les plus ingrats. A la Libération, ils furent arrêtés et incarcérés. « J’ignorais la déportation de mes parents et de mon petit frère. Je me croyais ignoré par mes parents. »

En 45, retour dans son quartier, la robe de sa mère sur une autre, maison détruite…

« J’ai essayée toute ma vie de refaire ce voyage à Auschwitz, à travers des documents et des lectures. Une tentative de suicide à 30 ans, la culpabilité de la survivante, j’avais perdu le sommeil, j’ai dû prendre des somnifères toute ma vie. J’ai aussi essayé de reconstruire un peu de vie, en évitant de reproduire ce que j’avais pu connaître. J’ai voulu devenir folle. Il m’arrive souvent de penser à mes proches. Ce sont des moments de détresse et d’absolue solitude. J’en ai terminé, M. le Président ».

Sur les écrans géants, la photo de son père en uniforme, polonais dans l’armée française, celle de sa mère, bouche fardée, brune, cheveux vaporeux…

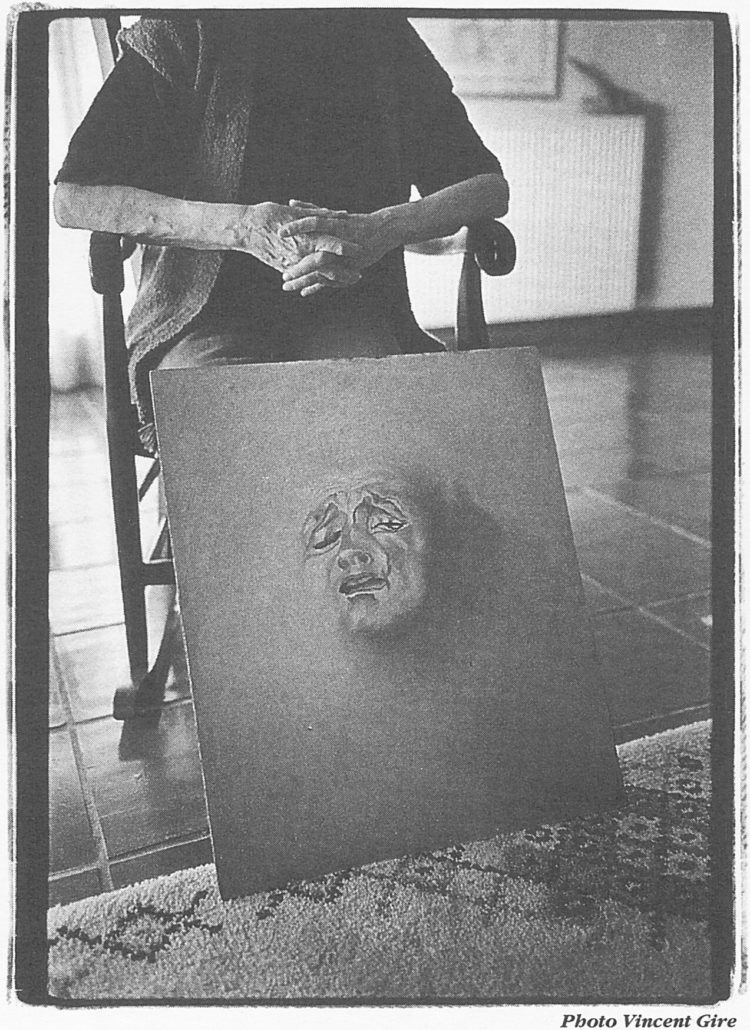

Mars 98. Le procès va s’achever dans quelques jours. Esther accepte de nous recevoir chez elle, dans sa petite maison de l’Entre-Deux-Mers. De grandes baies vitrées laissent pénétrer un généreux soleil de printemps. Sur une table, des pinceaux, des tubes de peinture, tous les pots nécessaires aux hobbies d’Esther, la peinture et la sculpture, depuis qu’elle a cessé, pour cause de retraite, son métier d’éducatrice spécialisée. Très discrète sur sa production, elle nous montre cependant un tableau: un visage émergeant de la toile, comme une mise à jour, une apparition, des traits à la Zoran Music. Pas question aujourd’hui de revenir sur les détails de son témoignage. Nous voulons d’un commun accord maintenir la douleur à distance…

A deux reprises, vous êtes intervenue dans le procès pour raconter votre histoire. C’était douloureux. Quelque chose m’a particulièrement marqué, c’est ce sentiment que vous avez «été abandonné par les vôtres » alors que vous étiez dans cette « famille d’accueil » dans le Lot et Garonne. Quel fut ce sentiment?

Vous savez, cela a provoqué … l’idée, c’est que mes parents étaient responsables de cet abandon. Alors j’en ai éprouvé une grande culpabilité qui a été importante dans ma vie. Mais la culpabilité la plus forte, celle qui m’a empêché d’exister réellement, c’est celle du survivant, celle de la personne qui n’a pas subi le même sort que les siens. C’est une culpabilité qui entrave toute la vie, qui vous empêche de faire des projets en toute liberté, de pouvoir vous ouvrir à l’existence sans que ce soit vécu comme quelque chose qu’il ne faut pas faire, sans que cette culpabilité n’entrave constamment ce que vous pouvez souhaiter, espérer, rechercher à mettre en acte. Voilà!

Comment alors vous a-t-il été possible de vivre malgré tout?

Ce qui m’a beaucoup aidé, c’est une analyse que j’ai faite et qui s’est prolongée tout au long de ma vie parce que, je crois que, l’ayant vécu très jeune, c’était très lourd à assumer. Et puis mon travail m’a beaucoup aidé. Je me suis occupée de jeunes en difficulté et je me suis un peu soignée en les aidant. Ce travail de gestation continuel, en accord d’ailleurs avec une équipe qui m’a beaucoup aidé aussi, vous savez, on s’enrichit mutuellement. Et je crois que ce travail m’a permis de survivre. Et maintenant, j’ai l’impression d’avoir accompli une vie du mieux que j’ai pu. J’ai beaucoup de reconnaissance à l’égard de cette profession. Je l’ai vécue d’une manière très exceptionnelle.

Vous disiez tout-à-l’heure que vous aviez réussi à vivre ces conflits, ces contradictions d’une manière positive?

Oui, vous savez dans toute chose, il y a l’ombre et la lumière. J’ai appris depuis qu’il y a l’ombre, elle est inévitable. Il faut arriver à faire se rejoindre ces deux aspects, la partie de soi que l’on exècre parce qu’elle comporte tout ce précèdent dû aux guerres, dû aux séparations et puis le désir de vivre qui est fort et finalement il arrive un moment où tout devient plus cohérent, on fait avec. On ne peut pas tout régler. On ne peut définitivement se dire qu’il n’y aura plus de culpabilité mais on apprend peu à peu à faire avec, ça devient de moins en moins important, ça se banalise en quelque sorte sauf à l’occasion du procès où j’ai dû régresser inévitablement. Tout cela est revenu. Mais je pense que ce procès m’aura aidé sous d’autres aspects…

Justement, quel fut la fonction du récit de votre histoire douloureuse dans le procès?

Si vous voulez, dans un premier temps, il y a eu régression, le témoignage m’a morcelée. Il fallait le faire mais ce fut un moment éprouvant. Par la suite dans ce procès, il y eut parallèlement au prétoire, dans la salle d’assises des relations très fortes qui se sont créés et qui se poursuivent avec des gens de toutes sortes, d’une richesse extraordinaire. Cela a été important et même miraculeux. C’était la réception d’une souffrance. Et tous ces gens qui n’étaient pas forcement juifs et qui n’avaient pas forcement subi des deuils pendant la guerre étaient pourtant là, porteurs eux aussi de cette histoire. Un chemin commun a pu se mettre en place et cela m’a beaucoup aidée…

Est- ce que votre position morale vis à vis de M. Papon a évolué à travers ce procès?

Oui, vous savez, énormément! Je dois dire qu’au début, j’étais naïve…dans le sens où j’avais fantasmé M. Papon et je voyais en lui un vieillard misérable maintenant et qui peut-être était susceptible, un jour, d’exprimer des regrets, de reconnaître une part de responsabilité. Mais durant ces six mois, je l’ai entendu, je l’ai vu et je crois que maintenant, une réalité s’est ancrée en moi: j’ai vu un homme qui à 87 ans n’a pas changé. Il est resté fidèle à ce qu’il était à trente ans. Un homme sec, un homme qui n’aura jamais le moindre mouvement d’humanité, de regret, de courage même pour dire à un moment, « oui, je regrette, je reconnais ». Tout cela m’a enhardie. Finalement, maintenant, je n’ai pour Maurice Papon que de l’indifférence, voire peut-être même du mépris, peut-être à mon insu et je le regrette beaucoup, une haine froide mais je n’en suis pas certaine … ou de la colère. C’est un homme que… qui m’a déçue parce que naïvement tout ce que j’attendais ne s’est pas produit. J’imaginais au départ que cet homme reconnaissant au moins une partie de ses torts, ayant des regrets, aurait enrichi ce procès, et que ce procès aurait pu devenir quelque chose d’extraordinaire avec lui, vous voyez. Et ça n’a pas eu lieu. Maintenant, c’est terminé. C’est trop tard. Quoiqu’il puisse dire à l’avenir, ça ne sera jamais un regret véritable, et donc ce que j’espérais. Il m’importe peu qu’il meure dans son lit ou en prison, ça m’est indiffèrent. Je sais très bien que, quel que soit le verdict, il n’ira pas en prison car il va se pourvoir en cassation, ça prendra du temps ; ça m’est égal. Ce qui compte pour moi, c’est que le verdict à perpétuité soit prononcé et qu’il soit déchu de tous ses droits. Pourquoi la perpétuité? Parce que cela engage l’avenir de tous, l’avenir de l’humanité dans son actualité présente et à venir. Je rejoins ce que je disais à propos de cette richesse humaine que j’ai trouvée. Il y a quelque chose d’universel qui rejoint ma démarche personnelle. Je ne suis pas à ce procès en tant que juive. J’ai hâte d’ailleurs qu’il soit terminé pour oublier que je suis juive, partiellement du moins mais pour moi, c’est un procès à conscience universelle. J’ai trouvé cette universalité dans cette salle d’assises avec tous ces gens avec qui la relation a été immédiate et je crois définitive maintenant. Nous avons échangé des adresses. Je sais que quelque chose s’est mis en route et va se poursuivre…Et je pense qu’après ce procès, ce sera diffèrent d’avant!

Vous avez rejoint les autres?

Tout au long de ma vie, j’ai vécu une culpabilité émissaire en plus de l’autre. Émissaire dans la mesure où le fait d’être juif, le fait d’avoir été le témoin de cette période, d’avoir été survivante mais d’avoir tous les miens décédés, morts, massacrés dans cet événement eh bien! je ne pouvais pas en parler. Je tentais de le faire à titre d’information mais je sentais bien qu’il fallait me taire au risque de voir le public se sentir agressé, voire culpabilisé, vous voyez. On m’en voulait.

Finalement, donc j’étais coupable…Par contre, durant le procès, tout s’est effondré, tous ces gens qui venaient, qui, je le répète, ne sont pas juifs, n’ont pas de deuil, viennent là avec nous, au même niveau. Ce problème s’est en quelque sorte nationalisé. Je me sens ramenée au niveau des autres.

Vous avez retissé le lien avec les autres?

Tisser le lien…je souhaiterais devenir citoyenne du monde et donc en plus réduit, c’est ce que j’ai trouvé dans ce procès, dans mon rapport avec les autres, je veux dire partant des autres, ils m’y ont amené, ils m’y ont aidé.

Citoyenne du monde, citoyenne banale?

Quand je dis citoyenne du monde, je veux dire au-delà de toute religion, de toute démarche philosophique, ayant compris que l’humain finalement se fond dans l’universel et que tout ce qu’on a traversé, c’est en fait ce qui peut arriver partout encore. Ce n’est pas dû seulement au peuple juif bien qu’il ait une histoire mais je le dis à nouveau, de par le monde, il y a encore des massacres, des criminels contre l’humanité et là il faut être solidaire. C’est là que je me situe comme citoyenne du monde, c’est à dire solidaire.

Depuis quelques années vous avez du temps. Vous vous êtes mise à sculpter, à peindre. C’est une autre manière d’exprimer votre histoire?

Il y a deux choses, l’ombre et la lumière. La partie ombre, c’est le passé qui doit s’extrapoler pour communiquer avec les autres parce que cela nous fonde tous. Ce que j’ai vécu, d’autres le vivent actuellement ou l’ont vécu par le passé, de façon différente, je ne veux pas banaliser. Donc il est important de pouvoir le dire. L’autre aspect, c’est celui de la vie à venir. Toute cette richesse contenue dans ce procès qui va devoir s’exprimer à l’avenir dans une sorte de solidarité humaine, de désir de communiquer la joie de vivre, la vie tout simplement.

Je pense à ce tableau, un visage qui sort du néant. Une mise à jour de vos morts?

Oui, tout-à-fait, il était tout à fait relié de manière très directe à ces deuils….

Jean-François Meekel

Esther Fogiel est décédée en mai 2013, elle avait 79 ans.

A suivre Claude-Michel Léon