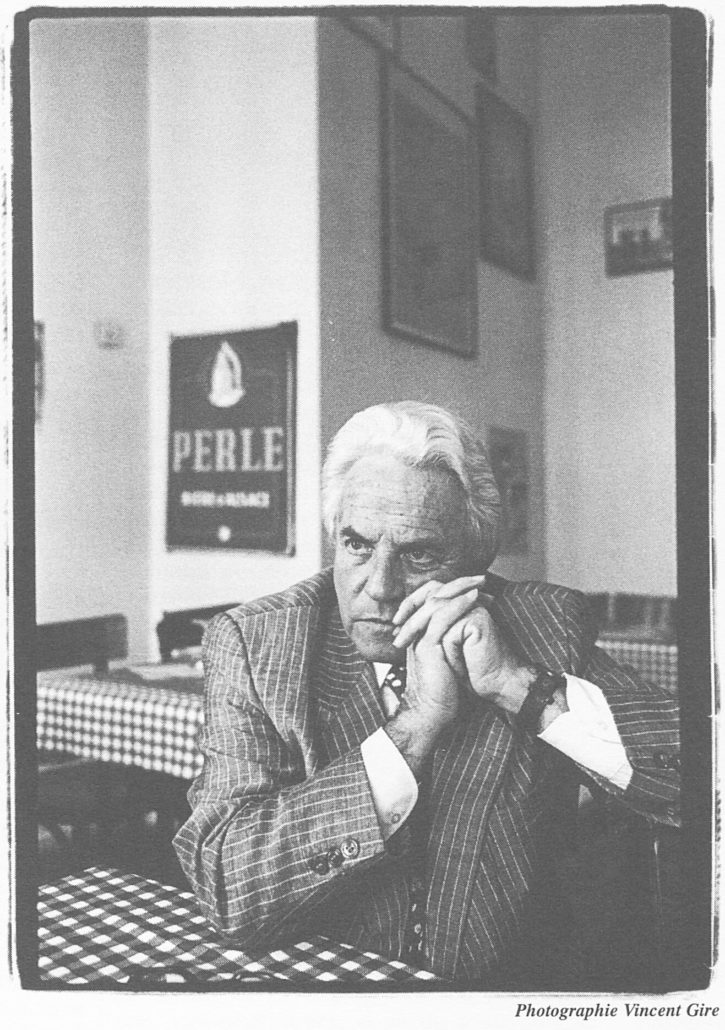

Toujours très élégant, une étonnante jeunesse pour ce retraité des pétroles, ingénieur chimiste, cadre chez Elf, créateur de la première section CGT-cadre. Grand coureur de sommets himalayens et de déserts africains, René Panaras arbore un éternel sourire sous son casque de cheveux blancs, une courtoisie sans réserve, une affection sensible offerte volontiers à ceux qu’il aime. Une séduction sans détour mais aussi une grande fragilité, une émotion à fleur de peau dès qu’il est question des siens, très nombreux, trop nombreux, tombés au champ d’horreur, sa mère morte de chagrin le jour même ou son père est fait prisonnier. C’était en 1940, il avait 6 ans. Au procès, René était partie civile pour Samuel et Timée Geller, ses grands-parents maternels, des Lettons, qui ont refusé de quitter Bordeaux en 42. Déportés, ils périrent à Auschwitz. René Panaras ne fut comptable que de ces deux-là alors que des dizaines des siens ont disparu dans le maelstrom du génocide, à commencer par la famille de son père, des Lituaniens tués au revolver et jetés dans des fosses… En 1945, quand enfin son père est revenu des camps, l’enfant de 9 ans a décidé que plus jamais il ne serait malheureux. Rattrapé par le chagrin sur le tard, René s’est jeté corps et âme dans cette aventure de mémoire et de vérité que fut ce procès.

Question rituelle. Comment avez-vous reçu le verdict ? Cela correspondait-il à votre attente ?

Les avis étaient assez partagés. Au nom des symboles beaucoup souhaitaient une condamnation à l’éternité comme le disait Alain Jakubowicz, l’un de nos avocats, d’autres parlaient de perpétuité. Moi, je crois qu’au-delà des symboles, le verdict me satisfait. Pour plusieurs raisons. D’abord parce que 50 ans après, c’était quand même difficile d’imaginer que ce procès se tienne et soit allé à son terme. Et puis renvoyer devant les assises un ministre de la Ve République, préfet de police de De Gaulle, président de l’Aérospatiale, trésorier du RPR, ministre du Budget sous Barre et sous Giscard, condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l’humanité !

En fait, pour moi, quand j’ai appris qu’il irait devant les assises, le procès était déjà gagné, c’est une victoire de la démocratie et une leçon de morale. Quel que soit l’âge et quel que soit le temps après les événements, les criminels sont rattrapés par la justice des hommes, je trouve ça très réconfortant.

Comment cela s’est passé pour vous, pour votre propre histoire refoulée qui tout à coup s’exprimait au grand jour et dans vos rapports avec les autres parties civiles ?

J’ai vécu des périodes très difficiles. En tout, entre ma mère, ma mère adoptive, mon père, il y eut dans ma famille quelque chose comme 50 victimes. Quand on est sorti du trou noir en 45, je m’étais dit -j’avais 11 ans et demi, je venais enfin de retrouver mon père rentré de captivité en juin- « jamais plus je ne serai malheureux. » Dans ma jeunesse, j’ai beaucoup souffert du manque de l’affection de ma mère qui était morte et de l’absence de mon père. Et j’ai construit ma vie sur ce désir et je l’ai bien construit. J’ai eu une vie assez fabuleuse. Et de ce fait, en 80, je n’ai pas intégré tout de suite ce procès. Mon beau-père m’en avait informé mais j’étais très pris par mon travail. Et quand je ne travaillais pas, je partais voyager. C’est à partir de 1987-88 quand mon beau-père m’a dit : « Il faudrait que tu ailles voir Michel Slitinsky, il a des papiers. » Mon histoire, je l’avais en tête mais avec des détails un peu flous. Une de mes tantes vivait alors à Bordeaux, je suis allé l’interroger. Elle m’a raconté plein d’anecdotes bordelaises. J’ai commencé à me replonger dans ce passé, du flou sont sortie des images précises. J’ai d’abord vu la famille de la jeune femme avec qui j’ai passé la ligne de démarcation. C’était douloureux car on m’a dit : « Tu sais, René, on aurait mérité que tu viennes nous revoir avant. Les vieux, maintenant… ils ont 84 et 85 ans. » C’est vrai que ce sont eux qui m’avaient élevé, mais la vie ça passe, moi j’étais à Paris, à droite, à gauche. Enfin, j’ai rencontré toutes les parties civiles, je n’en ai reconnu aucune, j’avais 8 ans quand ça s’est passé, mais j’ai découvert en fouillant dans les archives qu’Éliane Dommange était ma cousine, les Matisson aussi, on est cousin par alliance, ça a créé cette intimité, ce lien affectif, j’ai reconstruis ma famille au sens large. Nos liens sont vraiment très forts, c’est comme une complicité au sens noble du terme, on est complice d’un même combat même si on a des démarches intellectuelles différentes et des parcours différents mais ce qui nous unissait, c’était que chacun d’entre nous a des proches qui sont restés à Auschwitz dans les fours crématoires. Ca, ce sont des liens qui sont indestructibles.

Placé en nourrice dés 40, René ignore que sa mère est morte. Son père en captivité, l’enfant est pris en charge par ses grands-parents à Bordeaux en 41. Un jour, un homme sonne à la porte de la maison. Évadé de Stettin, il vient donner des nouvelles du père de René. On lui dit « Va jouer dehors ! ». Dans le même temps, il découvre que son père était en vie et que sa mère est morte. Dans le récit du camarade de captivité, entendu, volé, derrière la porte, l’enfant découvre aussi que son père a tenté de se donner la mort en apprenant le décès de son épouse. « J’ai pleuré pendant 3 jours » dit René. Ses grands-parents disparus, ce furent trois ans d’errance entre Bordeaux, Pau, le camp de Lacaume, puis la libération à Paris, les drapeaux des vainqueurs qui flotte sur l’Arc de Triomphe. Et miracle ! L’enfant retrouvé son père. La famille revient à Bazas où elle tente de se reconstituer.

« Il a fallu se battre pour se reconstituer, c’était difficile. Il fallait se reconstituer physiquement, moralement, matériellement, on n’avait pas une petite cuillère, on n’avait pas un gant de toilette, pas un drap. Les gens de Bazas nous ont aidés, on s’est reconstitué comme ça. Moi qui étais gosse, j’avais ce besoin de faire plaisir à mon père, je sentais le drame qu’il avait vécu, et en fait je ne pensais pas à ce que moi j’avais vécu. Mon bonheur, c’était de rendre mon père heureux et j’ai travaillé à l’école comme un fou. Mon bonheur, c’était de dire : « Papa, je suis premier. » J’ai toujours eu les félicitations des directeurs. Au bac, en juin, on a été six reçus, cinq redoublants et moi. Mon souci c’était ça. Avec mon père, on a reconstruit la famille et j’y trouvais du plaisir. J’ai tout de suite pris de la distance avec les petits problèmes de la vie. On me disait : » Toi, tu débordes d’optimisme. » Je crois que cette force là, je l’ai tiré de l’expérience douloureuse que nous avons vécue. Or la mort il n’y a rien de grave .»

Quelques jours après notre rencontre, éclatait la guerre du Kosovo. René que j’ai sollicité à nouveau à ce propos m’a faxé ces quelques lignes.

Cinquante ans après, je pleure quand ma mère adoptive me raconte son arrivée à Auschwitz en janvier 1944 dans un convoi venant de Hongrie. Ils étaient onze frères et sœurs plus son père et sa mère. Sur les treize, onze furent conduits directement à la chambre à gaz. Souvent dans ma tête défilent ces convois d’hommes, de femmes, de vieillards et d’enfants innocents en rang par deux ou trois, leurs petits baluchons à la main. Je pleure en imaginant leur détresse, leur souffrance, en sachant leur destin. J’imagine les membres de ma famille dans ces moments ultimes avant la mort certaine. Ces quais de gare, ces wagons à bestiaux me hantent. Je pensais que tout cela avait été horrible, et qu’il était impossible que cela se reproduise. Et pourtant ! Les images terrifiantes que l’on voit à la télévision en ce mois de mai 1999, de familles entières fuyant leur Kosovo natal sous peine d’être exterminés. Cinquante cinq après, je pleure ce nouvel acte de barbarie, la révolte m’anime mais aussi, je suis très triste de notre impuissance à anéantir la férocité des hommes. »

Entretien réalisé par Jean-François Meekel

René Panaras est décédé à Pau le 14 mai 2014, il avait 80 ans.

à suivre Michel Slitinsky